「空き家を解体したいけど、費用が高すぎて手が出ない…」「結局、誰が払うことになるの?」といったお悩みを抱えていませんか?

相続したばかりの物件だったり、借地に建っていたり、売却を考えていたりと、状況によって負担する人が変わってきます。

判断を誤ると不要なトラブルや出費につながりかねません。

この記事では、空き家解体の費用を誰が払うかをケース別に解説し、費用がどれくらいかかるか、払えない時の対処法を紹介します。

<<cta-contact-general>>

空き家の解体費用は誰が払うのか(ケース別)

空き家の解体費用を「誰が払うのか」は、その物件の状況で大きく変わります。

・相続したばかりなのか

・すでに放棄されているのか

・借地なのか

・売却を考えているのか

ここでは、それぞれの状況ごとに解体費用の負担を解説していきます。

相続した空き家の場合(相続人)

相続した空き家の解体費用は、原則として建物の所有者である相続人が負担します。

相続人には法律で決められた優先順位があります。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の順位は以下になります。

①子どもや孫

②父母、祖父母

③兄弟姉妹・甥・姪

相続人は最終的に遺産分割協議により決まります。

空き家を単独で相続した場合、費用はその相続人が全額負担するのが原則です。

一方、複数の相続人で共有名義になっている場合は、持分割合に応じて費用を按分するのが一般的です。

たとえば兄と弟で持分が2分の1ずつの場合、解体費用が200万円であれば、それぞれが100万円ずつ負担することになります。

ただし、解体費用だけで済むわけではありません。固定資産税の精算や、建物を取り壊した後の滅失登記にかかる費用などもあります。

相続人が複数いる場合はどれくらい費用が発生し、誰がいくら負担するのか、事前に把握・相談しておくことがおすすめです。

【空き家の相続】基礎知識から知っておきたい手続きや注意点を解説!

相続放棄された空き家の場合(相続財産清算人)

相続放棄した場合は、家庭裁判所から選任された相続財産清算人が解体を行うことが多いです。

相続財産清算人とは、相続財産の管理や処分、清算を行う人のことです。そのため、解体費用は被相続人の財産から支出されます。

精算人には、相続人や相続財産の債権者が、弁護士を選出する場合が多いようです。

弁護士が多い背景として下記が挙げられます。

①不動産の売却や解体、債務の清算など、利害関係が複雑になりやすい

②裁判所とのやり取り、公告、債権調査、訴訟対応など専門知識が必須

③中立性を保てる人物が求められる

清算人の選出により、相続人が解体費用を負担する必要はなくなりますが、清算人への報酬や手続きの費用が発生します。

また、相続放棄しても管理義務が残ります。

民法940条によって、次に空き家を管理する人が決まるまでは、引き続き管理する義務があると定められています。

そのため、相続放棄したからといって放置しておくのはリスクにつながります。

空き家を占有している人がいる場合は、その占有者が解体費用を負担することになるかもしれません。

空き家の相続放棄とは?管理義務はある?メリットから注意点まで解説!

借地に建っている家の場合(借主)

借地(借りた土地)に建っている空き家を解体する場合、費用を支払うのは原則として借主(土地を借りている人)です。

その土地に建てた建物を解体して更地に戻して返還することが一般的です。

ただし、借地上の建物を解体したり、建て替えたりする際には、必ず地主の承諾が必要です。勝手に進めると、契約違反になる恐れがあります。

また、地主が建物の買い取りを請求できるケース(建物買取請求権)があり、この場合は、地主が建物を買い取るため、解体費用や手間は発生しません。

借地契約の内容は物件ごとに違うので、契約書をよく確認して、解体についてどう書かれているかチェックしておくといいでしょう。

空き家売買予定の場合(買主or売主)

空き家を売却する予定がある場合、解体費用は売主と買主のどちらが負担するかは、以下の3つの売買条件によって異なります。

①更地渡し

売主が解体費用を負担して更地にしてから買主に引き渡す条件です。

この場合、売主が解体費用を負担するため、土地の売却価格は高くなる傾向があります。

②現況渡し(古家付き土地)

建物を解体せず、空き家が建ったままの状態で引き渡す条件です。

この場合、買主が建物を解体する場合は買主が費用を負担します。売主にとっては解体費用ゼロで売却できますが、売却価格は更地渡しよりも安くなることが多いです。

ただし、「引き渡し後に買主が解体する」という合意があれば、買主が解体費用を負担することになります。

③買主が古家を活用する場合

買主がリフォームやDIYで古家を住居や店舗として活用するときは、買主が費用を負担し、解体はしないか、一部のみ解体することになるでしょう。

「更地渡し」か「現況渡し」かの、どちらが得かは物件の状態や立地によって変わります。

売却を検討する際は、解体費用を負担して売却価格を上げるか、解体費用をかけずに売却価格を下げるか、ご自身の状況と市場のニーズに合わせて判断することが求められます。

空き家売却の注意点を徹底解説!費用や放置で失敗しないための回避方法

<<cta-contact-general>>

空き家解体費用はどれくらいかかる?

空き家の解体費用がいくらかかるかは、建物の構造や規模、立地条件、残置物の量などによって大きく変わります。

ここでは、構造や規模ごとの一般的な相場と、費用が高くなる要因について説明します。

構造・規模別の解体費用相場

解体費用は、建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造(RC造))によって坪単価が大きく異なります。

構造種類 | 坪単価相場(目安) |

木造 | 3~5万円 |

鉄骨造 | 4~7万円 |

RC造 | 5~8万円 |

木造で50坪の戸建ての場合、解体費用は150万〜250万円になります。

木造は比較的解体しやすいので費用が抑えられますが、鉄骨やコンクリートは重機や手間がかかるため高くなります。

次は、どういった要因で費用が高くなるのか解説します。

解体費用が高くなる要因4選

解体費用が高くなる一般的な要因は建物の面積になります。

広くなればなるほど費用も高くなりますが、それ以外に解体費用が高くなる要因は何か。

主な要因4選を紹介します。

①残置物(家の中に残された荷物)

家具や家電、衣類などがそのまま置いてあると、それらを処分する費用が別途必要です。残置物の量が多いほど、処分費用も高くなります。

量が多いと数十万円かかるケースもあります。

②アスベスト(石綿)使用

アスベストが使われている建物の場合、除去には専門の資格や設備、厳重な飛散防止対策が必要です。

アスベストは健康被害のリスクがあるため、専門業者による除去作業が必要で、数十万円から場合によっては100万円以上かかることもあります。

1990年代以前に建てられた建物には、アスベストが使われていることがあるので、事前に調査しておくといいでしょう。

③立地条件

前面道路が狭くて重機が入れない、隣の家との間隔が近いなどの場合、手作業での解体が増えるため、時間がかかり、費用(人件費など)の負担が増えます。

また、都市部では費用が高く、地方では比較的安くなる傾向です。

④付帯物の撤去費用

ブロック塀、庭木、井戸、浄化槽といった付帯物がある場合、それらの撤去費用も別途発生します。

ブロック塀は長さや高さによって費用が変わり、庭木も本数や大きさで金額が変わります。井戸の埋め戻しは数万円から数十万円かかるケースも考えられるでしょう。

業者に見積もりを依頼する際は、これらの付帯物も含めて事前に洗い出し、費用の内訳を明確にしてもらうことが大切です。

空き家の解体費用の相場とは?費用を支払えない場合はどうする?

<<cta-contact-general>>

解体費用が払えないときの対処法

解体費用が高額で、払えないときでも、いくつかの対処法があります。

費用が払えないからといって放置するのはリスクが高いです。

ここでは、費用が払えない時に利用できる公的な制度から、解体以外の負担軽減につながる選択肢を解説します。

相続放棄する

相続放棄をすれば、空き家を含めた相続財産を一切受け取らないことになるので、解体費用を負担する必要もなくなります。

ただし、相続放棄は空き家だけでなく、預金や他の不動産など、プラスの財産も放棄することになります。

相続放棄するかどうかは、全体の財産と負債のバランスを見て慎重に判断することがおすすめです。

また、相続放棄した後も、次の管理者が決まるまでは管理義務が残る場合があります。

放置しておくと、建物が倒壊して損害賠償に発展する危険や、不法投棄の温床になったりするリスクがあると把握しておくといいでしょう。

相続放棄する場合は、家庭裁判所にて申し立てし、相続財産清算人を選任してもらうことが大切です。

空き家以外の財産が受け取れず、専門の手続きも必要になるので、専門家に相談して、メリットとデメリットをしっかり理解した上で判断することをおすすめします。

自治体の補助金を活用する

自治体によっては、空き家の解体に対して補助金を出しているかもしれません。

多くの自治体では、「特定空き家」に指定されるような危険な空き家の除却や、倒壊の危険がある老朽化した建物の解体を対象とした補助金制度を設けています。

しかし、補助金の申請は、工事を始める前に行うのが原則です。工事が終わってから申請しても、補助金を受け取れないことがほとんどなので注意してください。

申請には、見積書や現地の写真、建物の登記簿謄本などの書類が必要になります。

また、補助金の対象となる空き家の要件や、補助額の上限は自治体によって大きく異なります。

まずは、空き家のある地域の補助金制度の確認を自治体ホームページで確認することがおすすめです。

ローンを組む

すぐに解体費用を準備できない場合、解体ローンやリフォームローンを組むことで、一時的に資金を確保するという方法があります。

金融機関によっては、空き家の解体専用のローンを用意しているところもあります。ローンを組めば、費用を分割して支払えるので、一時的な負担を軽くできます。

ローンを組む際には、複数の金融機関で金利や返済期間、連帯保証人の要件など、審査条件を事前に比較検討してから申し込むといいでしょう。

また、解体業者によっては、前金や中間金を求められることもあります。

ローンの融資が実行されるタイミングと、業者への支払いタイミングがずれないよう、資金繰りをしっかり整えておくことが大切です。

解体せず売却する

解体費用を負担したくない場合、古家付き土地のまま売却するという選択肢もあります。

古家付きで売れば、解体費用は一切かからずに済みます。

ただし、古家付きの土地は、更地よりも売却価格が低くなる傾向があり、売れにくくなります。

また、売却後に欠陥が見つかってトラブルになることがあります。

雨漏りやシロアリ被害、建物の傾きなどが後から発覚すると、買主から損害賠償や修繕費用を請求されるかもしれません。

契約書に「現況有姿」(建物の状態をそのまま引き渡す)と明記しておくなど、後々トラブルにならないよう対策を取っておくことが大切です。

さらに、売却によって利益が出た場合、譲渡所得税を支払う必要があります。

譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対してかかります。税金のことも考えて、売却を検討するといいでしょう。

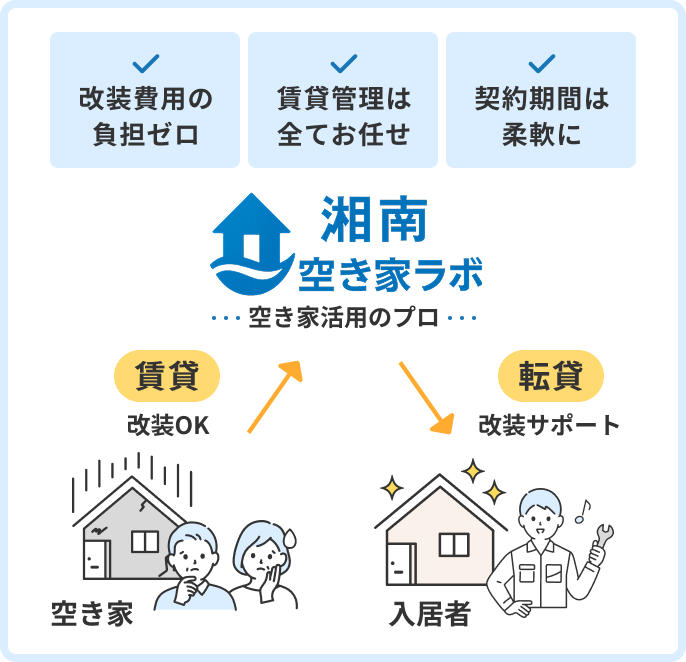

解体せず活用する

解体も売却も迷うという方には、空き家をそのまま活用するという選択肢があります。

空き家を賃貸や民泊、地域の交流施設として活用することで、家賃収入を得られる可能性があります。

その収益で固定資産税などの負担を相殺し、将来的には運用益で解体費用を回収するという計画も立てられるでしょう。

しかし、活用するためには老朽化の進んだ空き家(雨漏り、荷物が大量に残るなど)に対して、リフォームや設備の整備が必要になることが多いです。

リフォーム費用が高額になることもありますし、借り手がなかなか見つからないこともあります。

賃貸の場合は空室が続けば、収益が得られないまま維持費や賃貸管理の手間だけがかかることになります。

空き家を活用するかどうかは、立地や建物の状態、需要の有無をよく見極めて判断することが大切です。

空き家の活用方法5選!アイデアやメリット・デメリットを事例を含めて解説

無償で譲渡する

売却や活用にもリスクがあるため、空き家を無償で譲渡するという方法も一つの手段です。

無償譲渡であれば、売却時のトラブルや活用時のリフォーム費用、管理の手間といったリスクを回避でき、固定資産税を払い続ける負担も軽減できるでしょう。

湘南空き家ラボでは、無償譲渡を含めた空き家の活用についてご相談を受け付け中です。

荷物がそのままでも、老朽化していても、私たちがそのままの状態で借り受け、リフォーム費用は全額負担します。

まずはお気軽にご相談ください。

<<cta-contact-general>>

空き家を放置するリスク5選

解体費用が払えないからといって、空き家をそのまま放置しておくのは危険です。

空き家の放置には、さまざまなリスクがあります。

ここでは、空き家を放置することで起こりうる5つのリスクを紹介します。

①倒壊や火災の危険

空き家を長期間放置すると、建物の老朽化が進み、倒壊の危険が高まります。

他にも台風や地震などの自然災害が発生した際、建物が倒壊する危険性が高くなります。その結果、通行人や近隣の住民に被害を与えてしまうかもしれません。

もし倒壊などの原因で誰かがケガをしたりすれば、所有者は損害賠償責任を負うことになります。

また、放火の標的になりやすいです。

万が一火災が起きた場合、近隣の住宅に燃え広がる可能性があり、その責任を問われることもあります。

このように倒壊や火災のリスクは、近隣住民に被害を与えてしまう可能性が高いので、放置せずに早めに対策を考えることが大切です。

②修繕費用が高額になる可能性

空き家を放置していると、雨漏りやシロアリ被害が進行して、後の修繕費用が高額になることがあります。

屋根や外壁が劣化すると、雨水が建物内部に浸入し、柱や梁が腐食します。

シロアリも、湿気のある木材を好んで被害が増えやすいです。

こうした被害が進行すると、修繕にかかる費用は数十万円では済まず、場合によっては数百万円かかることもあります。

早めに対策しておけば、修繕費も少なく抑えられていたかもしれません。

定期的に点検して、小さな不具合のうちに対処しておくことが大切です。

③雑草や害虫被害

管理されていない空き家は、雑草がひどくなり、害虫の発生源となります。

雑草が敷地外へはみ出したり、蚊や蜂、ムカデ、ネズミなどが増え、近隣の住宅へ侵入したりと迷惑をかけ、トラブルになるかもしれません。

近隣住民との関係が悪化すれば、苦情や通報を受けることもあります。

自治体から指導を受ける可能性もあり、最悪の場合、強制的に草刈りが行われて、その費用を請求されることもあります。

雑草や害虫の被害は、建物の老朽化にもつながります。雑草が建物の基礎部分に絡みつくと、建物の強度が低下することもあります。

定期的に草刈りをするなど、最低限の管理は必要です。

④ゴミの不法投棄や犯罪利用

誰も住んでいない空き家は、ゴミの不法投棄の場所として利用されやすいです。

敷地内にゴミが捨てられたり、粗大ごみが放置されたりすることもあります。ゴミが溜まれば、見た目が悪くなるだけでなく、悪臭や害虫の発生にもつながります。

不法投棄されたゴミの処理費用は、空き家の所有者が負担しなければなりません。

さらに、空き家は犯罪に利用されるリスクもあります。

不審者が無断で侵入して寝泊まりしたり、犯罪の拠点として利用されるリスクも高まり、地域の治安悪化につながります。

犯罪に利用されれば、警察から事情聴取を受けることもありますし、近隣住民からの信頼を失うことにもなります。

不法投棄や犯罪利用を防ぐには、定期的に見回りをしたり、防犯カメラを設置したりするなど、対策が必要です。

⑤「特定空き家」に指定される危険

空き家を放置し続けた結果、最も避けたいリスクの一つが、「特定空き家」に指定される危険です。

特定空き家とは、倒壊の危険性がある、衛生上有害である、景観を著しく損なうなどの状態にあると自治体が判断した空き家のことです。

固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除され、固定資産税が最大6倍に増額される可能性があります。

固定資産税を年5万円前後払っている場合、最大30万円に跳ね上がることになります。

さらに、自治体から除却(解体)などの勧告や命令が出され、従わない場合は強制的に解体(行政代執行)され、その費用が所有者に請求されることにもなります。

特定空き家に指定される前に、早めに対策を考えることが大切です。

空き家放置のリスクとは?罰則はあるの?適切な対策方法を解説!

<<cta-contact-general>>

空き家の解体についてお困りなら湘南空き家ラボにまずは無料相談

解体費用の負担や空き家の管理に悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、専門家に相談することが大切です。

湘南空き家ラボでは、空き家に関するさまざまな悩みに対応しています。

解体せず建物を残して活用しませんか

湘南空き家ラボでは、空き家の片付けやリフォーム、賃貸募集までを一括して引き受けています。

片付け不要で、荷物や残置物がそのままでも相談OKです。

現地が遠い場合は、現地に行かなくてもオンラインで全て対応できます。面倒な手続きや立ち会いは、こちらで行うのでご安心ください。

リフォーム費用は湘南空き家ラボが負担します。オーナー様には費用がかかりません。解体費用や維持費に悩んでいる方にとって、負担を減らせる選択肢になります。

相談は、LINEやWEBフォームから気軽にできます。電話が苦手な方でも、非対面で相談できるので安心です。最短で即日ヒアリングも行っています。

まずは無料相談から始めてみてください。解体以外の選択肢も、丁寧にご提案します。一人で悩まず、一緒に解決していきましょう。

<<cta-contact-general>>