空き家の解体時の固定資産税のことで悩まれてはいませんか。

「解体したいけど税金が上がることが不安」そんなお悩みを少しでも払拭いたします。

本記事では、空き家の解体後の固定資産税を減免する方法はあるのか。固定資産税の仕組みから、減免以外の対策をわかりやすく解説します。

<<cta-contact-general>>

解体後でも固定資産税が減免される自治体がある

空き家問題が全国で深刻化している背景には、いくつもの要因が絡み合っています。

その中でも大きな理由として挙げられるのが、「家を解体すると固定資産税が高くなる」という懸念です。

そのため、この固定資産税の負担増を一時的に抑えるために、一部の自治体では老朽空き家の解体後の土地に限り、期間限定の減免制度を実施しています。

これは住宅用地特例が外れることによる税負担の急増を緩和し、解体を促進するための支援策です。

危険な空き家を減らし、土地の有効活用を促す目的もあります。

ただし、注意が必要なのは、この制度の有無や対象範囲は自治体ごとに大きく異なるという点です。

たとえば、特定空家の認定を受けていることや、町が定める補助金制度を利用していることなどが要件になる場合があります。

解体に着手する前に、ご自身の空き家の所在地にある自治体が、どのような減免制度を設けているかを確認しておくといいでしょう。

空き家の固定資産税はいくら?損しないための対策や減免申請についても解説!

<<cta-contact-general>>

自治体の減免制度について(神奈川県愛川町の場合)

自治体ごとに減免制度の内容は異なりますが、具体的な事例を知ることで今後の参考になるでしょう。

ここでは神奈川県愛川町が実施している固定資産税の減免制度について紹介します。

愛川町では危険な空き家を解体した土地の所有者に対し、一定期間の税負担軽減を行う仕組みを設けています。

制度概要【神奈川県愛川町の減免制度】

神奈川県愛川町が設けた制度は、町の補助制度を利用して危険空き家等を解体・除去した場合に、その敷地となっていた土地の固定資産税(都市計画税を含む)を減免するものです。

もともと住宅が建つ土地は「住宅用地特例」により固定資産税が最大6分の1に軽減されていますが、家屋を解体・除去するとこの特例は適用されなくなり、税負担が高くなります。

そのため、愛川町では特例適用前の税額と適用後の税額の差額分を減免しています。

つまり、解体後も住宅が建っていた頃と同等の税額に抑えられるというわけです。

しかし、減免の適用には町の定める要件を満たした場合に限るため、注意が必要です。

対象要件(土地)

減免の対象となる土地には、いくつかの要件が定められています。

主な要件としては、「特定空家等」または「特定空家等として認定が可能な居住用家屋」の敷地であったことが挙げられます。

特定空家とは? 倒壊の危険がある、衛生上問題がある、景観を著しく損なっているなど、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家のこと |

減免対象となるには他に以下の3つを満たす必要があります。

- 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に、危険空き家等を解体・除却した土地であること。

- 危険空き家の解体・除却の際、町の補助(町危険空き家等解体費補助金)を利用したもの。

- 危険空き家の解体・除却後、当分の間、保全管理される土地であること。

つまり、町の補助金制度とセットで利用することが前提となっており、単独で減免申請をすることはできません。

また、解体後に土地を売却したり、用途を大きく変更したりすると減免が受けられなくなる場合もあります。

対象要件(申請者)

次に申請者側の要件も確認しておきましょう。

以下の4つの条件があります。

- 危険空き家等と跡地の所有者が同じ個人であること(法人は対象外)。

- 解体・除却した人と課税される人が同一の個人であること(所有者等に変更がないこと)。

- 町税等(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと。

- 暴力団員等若しくは暴力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと。

税金の滞納がある場合は減免を受けられないため、もし未納がある方は先に納付を済ませておく必要があります。

減免額と期間

愛川町の制度における減免額と期間は以下の通りです。

減免額

本来の税額から、住宅用地特例が適用されるものとみなして算出した税額との差額となります。

つまり解体後の更地に対する税額と、住宅が建っていた場合の税額の差額分が減免されるということです。

これにより実質的に、解体前と同じ程度の税負担で済むことになります。

減免期間

3年間です。

年度ごとに減免申請の手続きが必要のため注意してください。

解体を完了した翌年度から3年間、この減免措置を受けられます。

固定資産税の負担が激増するのを、一時的に避けられるのは大きなメリットです。

期間終了後は通常の更地としての課税に戻りますので、その間に土地活用や売却について検討しておくとよいでしょう。

手続きの流れ

愛川町の減免制度を利用するには、まず「愛川町危険空き家等解体費補助金」の交付決定を受ける必要があります。

この補助金の交付が確定した後で、改めて固定資産税の減免申請を行うという流れです。

具体的な手続きの流れは以下のようになります。

1.危険空き家の判定 | 町の担当窓口で空き家の状態を確認してもらい、危険空き家に該当するかどうかの判定を受ける。 |

2.補助金交付の申請 | 町の「危険空き家等解体費補助金」を申請し、交付決定を受ける。 |

3.空き家の解体・除去 | 補助金を利用して危険空き家を解体。 |

4.補助金交付確定 | 「解体・除去完了報告」を行い、補助金の交付確定を受ける。 |

5.固定資産税減免申請 | 固定資産税等の第1期納期までに税務課へ減免申請書を提出。 |

6.減免の適用 | 申請内容が町の要件を満たしていることが確認されれば、減免が適用される。 |

このように手続きには複数の段階があるため、不安な方は早めに自治体に相談してみるとよいでしょう。

他自治体の減免制度の傾向と対象要件

神奈川県内であっても、市町村によって制度の有無や内容が大きく異なります。

たとえば、愛川町のように固定資産税の減免制度を設けている自治体もあれば、解体費用に対する補助金制度のみを行っている自治体もあります。

減免制度を設けている自治体の一般的な傾向としては、以下の要件が見られます。

- 老朽危険性の証明:倒壊の恐れなど、危険性が高いと自治体に認定されていること(特定空家等を含む)。

- 解体後の更地状態を要件:解体後に更地の状態で維持することが求められる場合がある。

- 期間限定・上限額設定:減免期間が限定的であったり、減免額に上限が設けられてる。

空き家のある自治体がどの様な要件を求めているのか、まずは市区町村のホームページや担当窓口で確認しておくことをおすすめします。

減免終了条件と途中停止のリスク

一時的に固定資産税の負担が軽減されても、減免期間が終了したり、途中で減免が停止されたりするリスクもあります。

主な終了条件や停止リスクは以下の通りです。

1.賃貸化・建替え・土地用途の変更

減免期間中に土地を売却したり、賃貸物件を建てたり、駐車場などの用途に変更したりすると、その時点で減免が終了となる可能性があります。

2.要件不履行による返還

申請後に自治体が定める要件を満たさなくなった場合、減免が停止され、すでに減免された税額の返還を求められることもあります。

3.年次の更新手続き:

減免制度によっては、毎年の更新手続きや現地確認に対応する必要があり、これらを怠ると優遇が打ち切られてしまいます。

減免期間中は土地の状態や用途を変更する予定がないか、事前に検討することをおすすめします。

参照:愛川町|空き家解体・除去に係る固定資産税等の減免制度について

<<cta-contact-general>>

空き家解体で税額が上がる仕組みと理由

減免制度がない地域や減免の要件を満たさない場合には、解体後に税額が上がるのが一般的です。

ここでは、なぜ解体すると固定資産税が高くなるのかを改めて解説します。

住宅用地特例と解体後に増税となる仕組み

住宅が建っている土地に適用される制度が「住宅用地特例」です。

これは住宅用地に対する固定資産税や都市計画税の負担を軽くします。

軽減率は以下の通りです。

固定資産税

小規模住宅用地(200平方メートル以下) | 6分の1 |

一般住宅用地(200平方メートルを超える) | 3分の1 |

都市計画税

小規模住宅用地(200平方メートル以下) | 3分の1 |

一般住宅用地(200平方メートルを超える) | 3分の2 |

しかし、空き家を解体して更地にすると、この「住宅用地特例」の適用が外れ、軽減が受けられなくなります。

その結果、固定資産税と都市計画税が本来の税額に戻るため、合計の税負担は数倍に跳ね上がることになってしまうのです。

例えば、150m²の土地に家屋が建っているケースの場合、土地の面積が200m²以下なので「小規模住宅用地」の特例が適用されます。

特例適用内

評価額: 10万円/m² × 150m² = 1,500万円 課税標準額の計算(特例適用後): 1,500万円 × 1/6(小規模住宅用地の特例) = 250万円 土地の固定資産税額: 250万円 × 1.4% = 3万5,000円 |

特例適用外

1,500万円(評価額)×1.4% (税率)=2,100万円 |

特例が適用され税負担は、 3万5,000円ですが、更地にし適用が外れてしまうと2,100万円の負担になってしまいます。

そのため、減免制度の利用や解体しない選択(活用・譲渡)をおすすめします。

特定空き家指定や管理不全で特例喪失する可能性

住宅用地特例が外れるのは、解体した場合だけではありません。空き家のまま放置していると、特例が外れてしまうことがあります。

それが「特定空家等」に指定された場合です。

特定空家等とは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、倒壊の危険性や衛生上有害な状態、景観を損なう状態にあると判断された空き家のことです。

自治体から特定空家に指定され、改善の勧告を受けると、住宅用地特例が外れて税負担が増える可能性があります。

また雑草の放置や建物の破損を放置するなど、管理が不十分な状態でも指導・勧告の対象です。

つまり解体しなくても、放置し続けて管理不全の状態になると、税金が上がってしまうリスクがあるため注意してください。

参照:国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

解体時期で変わる税負担

固定資産税は毎年1月1日の現況で判定され、その年の税額が決まります。

つまり1月1日時点で家屋が残っていれば、その年は住宅用地特例が適用される可能性があるということです。

たとえば1月2日に解体工事を始めた場合、その年はまだ住宅用地特例が適用されるため、税負担が抑えられます。

逆に、12月末に解体を完了してしまうと、翌年1月1日時点では更地扱いとなるため、特例が外れて税額が上がります。

解体の実施時期を間違えると丸一年分の税負担が増える結果につながるため、タイミングの見極めが重要です。

<<cta-contact-general>>

固定資産税を減免申請する以外の対策

減免制度が利用できない場合や解体以外を検討したい場合は、他の選択肢を選んではみませんか。

ここでは空き家の活用方法や、税負担を軽減するための対策について紹介します。

空き家を解体して活用(土地活用)

解体費用を捻出できるのであれば、更地にして土地を活用するのも一つの方法です。

立地条件がよければ、駐車場、コインランドリー、トランクルームなどの事業に活用し、収入を得ることで固定資産税の負担を上回る収益を見込めるでしょう。

月極駐車場であれば管理の手間も少なく、初期投資も比較的抑えられます。

ただし、駐車場の需要が少ない場所や、初期投資が多くかかる活用方法を選ぶと、十分な収益が得られず、大きなリスクを抱える可能性があります。

周辺の駐車場の稼働状況や賃料相場を事前に調べて、採算が取れるかどうかを慎重に判断しましょう。

また、土地活用には固定資産税以外にも管理費用や整地費用がかかる場合があるため、トータルで収支を計算することが大切です。

空き家を解体せず活用(賃貸活用)

空き家を解体せずに賃貸として活用する方法もあります。

賃貸等の活用で家賃収入を得ることができれば、固定資産税等の負担を軽減し、運用益で将来の解体費を回収できるかもしれません。

ただし一般の賃貸に出すにはリフォーム費用がかかり、再建築不可の古家や老朽化が激しい物件の場合、借り手が見つからないリスクも高まります。

また、入居者が決まらなければ収入が得られず、維持費だけが積み重なっていくことになります。

空き家を賃貸活用するかどうかは、立地や建物の状態、需要の有無をよく見極めて判断することが大切です。

空き家の活用方法5選!アイデアやメリット・デメリットを事例を含めて解説

空き家バンクへ登録

自治体が運営する「空き家バンク」は、空き家オーナーと、空き家を借りたい・買いたい人をマッチングさせるシステムです。

登録料が無料の自治体がほとんどですが、これは情報提供のみを行うサービスです。

交渉や契約は当事者間で行う必要があり、煩雑な手続きや立ち合いを避けたい方には向きません。

自治体が仲介や保証をしてくれるわけではないため、トラブルが起きた際は自己責任で対応する必要があります。

また、自治体によっては認知度が低く、成約数が1%未満というデータもあるため、確実に買い手・借り手が見つかるかはわかりません。

登録料無料なので「まず試してみる」くらいの気持ちで利用するのがよいでしょう。

無償で譲渡する

空き家を無償で譲渡することで、上記3つのような「収益が得られない」や「買い手・借り手」が、見つからないなどのリスクなく負担を軽減できます。

特に、再建築不可物件のように売却が極めて難しい物件や、荷物が大量に残っている物件では、無償譲渡が現実的な選択肢となります。

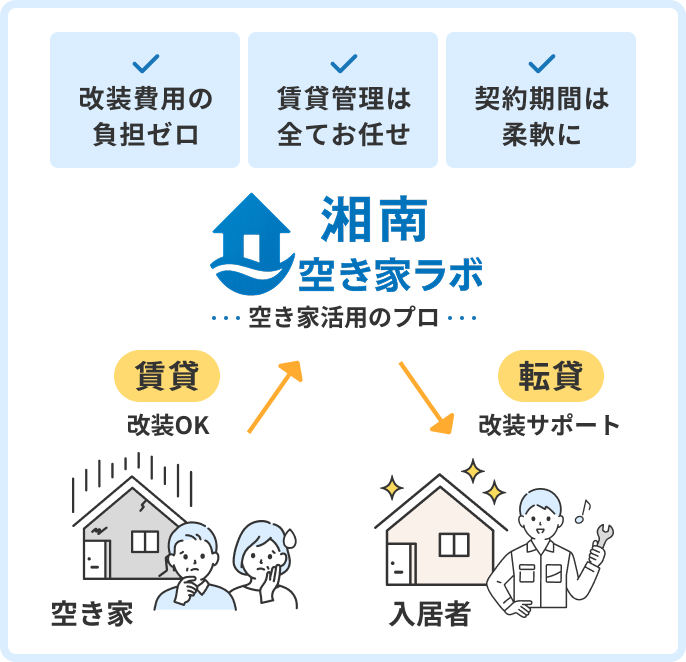

譲渡先を見つけるのは容易ではありませんが、「湘南空き家ラボ」は、空き家をそのままの状態で借り受け、リフォーム費用を負担して活用します。

これにより、「お金をかけずに、手間なく、固定資産税の負担を軽減できる」という悩みに寄り添った解決策を提供できます。

思い入れがある家を「捨てる」ではなく「活かす」という選択肢が増えるのは、心の負担も軽くなるでしょう。

<<cta-contact-sell>>

空き家のお悩みは湘南空き家ラボへご相談を

空き家を「解体したら固定資産税が上がる」というジレンマは、あなた一人の悩みではありません。

「解体したいが高くて手が出ない」「面倒な手続きや立ち会いはしたくない」といったお悩みを抱えている方は多いです。

湘南空き家ラボは、そうしたオーナー様の負担を最小限にするためのサービスを提供します。

改装費用の負担ゼロでお受けでき、荷物や残置物はそのままでOK。

面倒な片付けや手続き、現地立会いは一切不要です。

空き家を借り受け、片付けやリフォーム、賃貸募集までをすべて私たちで引き受けます。

空き家について不安に思っていることが少しでもあれば、お気軽にお問い合わせください。

<<cta-contact-general>>