空き家の解体をしたいけれど、費用が高くてどうしたらいいかわからない、とお悩みではないでしょうか?

「解体するなら補助金を使いたいけど、どこに相談したらいいかわからない…」

「国土交通省から直接補助金が出るって聞いたけど、本当?」

そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、空き家解体の補助金がどのように支給されるのか、その仕組みをわかりやすく解説していきます。

売却するべきか、それとも活用するべきか、判断する材料としてぜひ参考にしてください。

<<cta-contact-general>>

空き家解体の補助金は国交省から自治体に

結論、国土交通省から個人へ直接支給される補助金はありません。

国土交通省が自治体に支援し、申請等の手続きを経て個人へ支給されます。

近年、増え続ける空き家の状況を打破すべく、国土交通省は各自治体への支援を通じて、空き家問題の解決に向けた取り組みを進めています。

平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は令和5年に改正されました。

この法改正により、国から各市町村への財政支援の枠組みがより明確になり、地域の実情に応じた柔軟な対応ができるようになっています。

この法律では、空き家の適切な管理がなされない場合、自治体による強制執行も可能としています。

空き家は解体すべき?メリット・デメリットから手続きの流れを解説!

<<cta-contact-general>>

国交省の補助金関連の事業は2種類

国土交通省が実施する空き家の補助金関係の事業には、大きく分けて2種類あります。

①空家対策総合支援事業

②空家再生等推進事業

この2種は主に市区町村向けの財政上の措置として施行されています。

空家対策総合支援事業は、自治体の空き家対策全般に対する包括的な支援を目的としており、計画策定から実施まで幅広い取り組みを対象としています。

一方、空家再生等推進事業は、具体的な空き家の除却や活用に特化した支援制度となっています。

また、活用面では前者が自治体の政策立案・実施を支援するのに対し、後者は具体的な物件の除却・改修・活用を直接支援しています。

それぞれの措置がどういったものかくわしく解説していきます。

1. 空家対策総合支援事業

「空家等対策の推進に関する特別措置法」における支援措置の一つとして設けられたのが「空家対策総合支援事業」です。

空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取り組みや、NPOや民間事業者等が行うモデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支援しています。

自治体が空き家対策計画を策定し、計画に基づいた具体的な取り組みを行う際の費用を国が支援する仕組みです。

空家対策総合支援事業の中には5つの支援事業が含まれます。

それぞれの支援事業と支援項目や内容、補助率を箇条書きでお知らせします。①~④は市区町村向け、⑤はNPO・民間事業者等向けです。

①空き家対策基本事業(市区町村向け)

支援項目

・空き家の除去(特定空家等の除却、跡地を地域活性化のために計画的に利用する除却等) |

・空き家の活用(地域コミュニティ維持・再生のために10年以上活用) |

・空き家を除却した後の土地の整備 |

・空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ |

・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握 |

・空き家の所有者の特定 |

※上記6項目は空き家再生等推進事業でも支援が可能 |

・空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務 |

②空き家対策附帯事業(市区町村向け)

・空家法に基づく代執行等の円滑化のための法務的手続等を行う事業

行政代執行等に係る弁護士相談費用、財産管理制度の活用に伴い発生する予納金等がある。

③空き家対策関連事業(市区町村向け)

・空き家対策基本事業とあわせて実施する事業

④空き家対策促進事業(市区町村向け)

・空き家対策基本事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業

⑤空き家対策モデル事業(NPO・民間事業者等向け)

・調査検討等支援事業(ソフト):創意工夫を凝らしたモデル性の高い取組に係る調査検討やその普及・広報等への支援

・改修工事等支援事業(ハード):創意工夫を凝らしたモデル性の高い空き家の改修工事・除却工事等への支援事業

補助率

どれくらいの補助率があるのか、除去と活用をする時の実施者別での負担目安です。

| 空き家の所有者が実施 | 国 | 市区町村 | 所有者 | |||

市区町村が実施 | 国 | 市区町村 | |||||

代執行等の場合 | 国 | 市区町村 | |||||

| 空き家の所有者が実施 | 国 | 市区町村 | 所有者 | |||

市区町村が実施 | 国 | 市区町村 | |||||

所有者の負担を除去と活用で比較すると除去のほうが少なくなっています。

実際の支援例

実際の活用例として地域活性化のため、地域交流施設に活用した空き家があります。

倒壊の危険があった空き家が地域に役立つ建物になり、地域住民の不安の解消につながります。

補助金の額は補助率から計算します。仮に空き家活用費用が90万円だとすると、空き家の所有者に支払われる補助金は60万円になります。自己負担は30万円です。

リフォーム費の補填になりますが、それでも費用は高いです。

迷っていましたら湘南空き家ラボへお問い合わせください。

<<cta-contact-sell>>

2. 空家再生等推進事業

空家再生等推進事業の目的は、空家等対策計画の対象地区において、居住環境の整備改善を図り、空き家・不良住宅の除却、空き家の活用等に取り組む市区町村に対しての支援です。

この事業では、倒壊の危険性がある「特定空家」や、適切に管理されていない「管理不全空家」といった不良住宅の除去や、再活用を促すための補助金が提供されます。

空家再生等推進事業は社会資本整備総合交付金等の基幹事業とも呼ばれており、大きく分けて除却事業タイプと活用事業タイプがあります。

空家対策総合支援事業と比べ、再生活用についてより具体的な支援制度ですが、以下の通り、支援項目と補助率はほとんど変わりません。

支援項目

・空き家の除去(不良住宅の除却、跡地を地域活性化のために計画的に利用する除却) |

・空き家の活用(地域コミュニティ維持・再生のために10年以上活用) |

・空き家を除却した後の土地の整備 |

・空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ |

・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握 |

・空き家の所有者の特定 |

補助率

| 空き家の所有者が実施 | 国 | 市区町村 | 所有者 | |||

市区町村が実施 | 国 | 市区町村 | |||||

代執行等の場合 | 国 | 市区町村 | |||||

| 空き家の所有者が実施 | 国 | 市区町村 | 所有者 | |||

市区町村が実施 | 国 | 市区町村 | |||||

実際の支援例

実際の支援例として居住環境の整備改善のため、空き家を解体した事例があります。

ほかに、活用の一例として地域活性化のため、空き家を活用し観光交流施設を整備した事例があります。

補助金の額は補助率から計算します。仮に空き家解体費用が100万円だとすると、空き家の所有者に支払われる補助金は80万になります。自己負担は20万です。

解体費用やリフォーム費の補填になりますが、それでも費用は高くなります。

解体するのか、活用するため建て替えするのか迷ってましたら湘南空き家ラボへお問い合わせください。

<<cta-contact-sell>>

空家再生等推進事業の2タイプとは

空家再生等推進事業は、さらに2つのタイプに分かれています。

この制度は、単に空き家を解体するだけでなく、その後の土地の活用や、地域の活性化まで見据えているのが特徴です。

それぞれのタイプについて解説していきます。

除却事業タイプ

除却事業タイプは、倒壊等の危険性が高い老朽化した空き家の解体費用を対象とした支援制度です。

対象地域は、自治体が指定した区域内の建築物になります。この区域は、居住環境の整備や改善の必要性が高いと判断された地区です。

補助率は各自治体が設定しており、一般的に解体費用の2分の1以内が上限です。

補助金の上限額は50万円から100万円程度に設定されている例が多く、自治体によって金額に差があります。

付帯工事やアスベスト調査の扱いについては、各自治体の要綱によって異なるため、事前の確認が必要です。

活用事業タイプ

活用事業タイプは、空き家を賃貸住宅や地域拠点施設などに利活用するための改修費用を支援する制度です。

対象地域は除却事業タイプと同様、自治体が指定した区域内の「居住環境の整備や改善の必要性が高い」と判断された建築物が対象となります。

空き家の所有者だけでなく、活用事業を行う民間事業者やNPO法人なども対象となるケースがあります。

また、ただ改修すれば良いわけではありません。

支援を受けるためには、用途や事業期間、地域への貢献度などの評価要件が設定されており、これらの基準を満たす必要があります。

改修後は一定期間、地域の活性化に資する用途での活用が求められることが一般的です。

<<cta-contact-general>>

国からの補助金が個人に届くまでの流れ

国土交通省の補助金制度は、まず各自治体を通じて個人に届く仕組みになっているため、地元の市町村の対応が重要となります。

ここでは、国からの補助金が個人に届くまでの流れを解説していきます。

①予算計画・申請募集

毎年度の国の予算を踏まえ、各省庁がそれぞれ補助金に関する予算案を策定し、制度内容の見直しを行います。

その後、補助金の申請受付が始まり、補助金の目的や申請条件、手続き方法などの詳細を記載した公募要領が公開されます。

②申請提出

自治体は、公開された募集要項を精査したうえで、必要書類を取りそろえて所定の手続きに従い申請します。

③審査段階

自治体から提出された申請書類は、国の関係機関によって内容の精査が行われ、補助要件を満たしているかどうかの詳細な審査が実施されます。

④決定通知

審査を通過した案件について補助金の支給が決定すると、自治体に通知が届きます。

⑤募集・受付

各自治体は補助金の支給決定の通知が届いたら、自治体のホームページや広報誌などで、解体費用の補助金制度の募集を開始します。

その後は空き家所有者からの申請手続き後、個人へ支給されます。

自治体への申請手続きは空き家解体の補助金はある?支給要件や申請方法を解説!をチェックしてください。

<<cta-contact-general>>

自治体の補助金の例(藤沢市の場合)

国土交通省が自治体向けに支援することで、各自治体はその地域の空き家問題に沿った補助金制度をつくることができます。

空き家オーナーはその制度を利用して、活用や解体の補助金が受け取れるかもしれません。

藤沢市では「空家利活用事業補助金」という制度があります。

これは、空き家を単に解体するだけでなく、地域の資源として再生し、公共的・公益的な活動の場として活用することを目指した制度です。

ですが、誰でもその制度を利用できるわけではありません。

対象となるには、いくつかの要件があります。

市内に所在する空家 |

一戸建ての空家は1年以上使われていないこと |

共同住宅は全室が使われていないこと |

棟が別になっていて使用されていない建物 |

所有者が入院、施設入所した場合は1年未満でも可 |

営業実態がない店舗兼住宅 |

過去に本補助制度を利用していないこと |

国または地方公共団体からこの制度と同一の内容に対して補助を受けていないこと |

注意として昭和56年5月31日以前に着工された建築物は、補助金請求までに耐震性を確保することが条件となっています。

また年度ごとで受付期間も限られているので注意が必要です。

どの自治体でも要件があり、その内容を満たしている空き家でないと補助金は得られません。

必要書類も多い為手続きには時間がかかるので、専門家に相談することをおすすめします。

<<cta-contact-general>>

空き家の解体補助金で迷ったら湘南空き家ラボへ

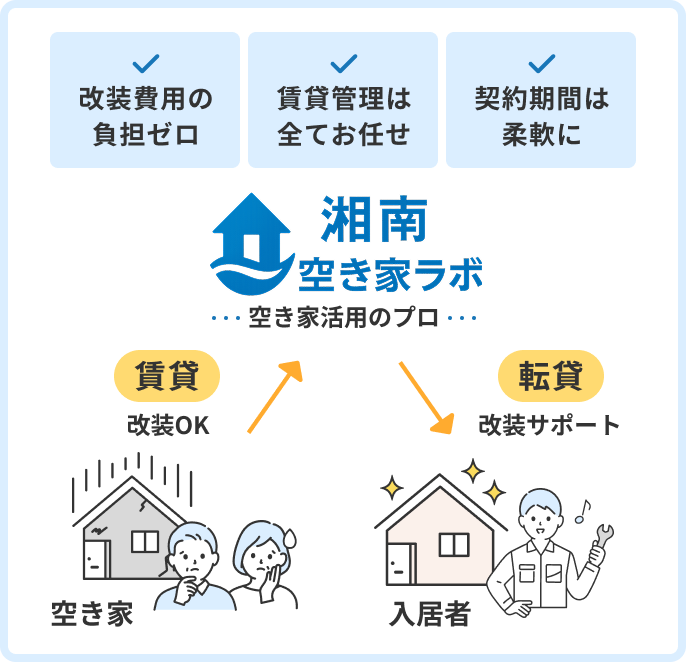

湘南空き家ラボでは、空き家に関する無料相談を行っています。空き家の活用方法や補助金制度について分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

訳あって「放置」しているそのお家の活かし方を、私たちが一緒に考えます。

空き家の解体を考えていたら、ぜひ湘南空き家ラボにご相談ください。

私たちは空き家に関する様々なお悩みに対して、無料相談を行っています。解体以外にも活用方法など、空き家に関することなら何でもお気軽にお問い合わせください。

<<cta-contact-general>>