空き家を前にすると、「売るか、貸すか、解体するか」で思考が止まりがちです。

費用や手間を想像して不安になり、先送りしてしまうこともあるでしょう。

一方で、建物や土地をビジネスとして小さく活用し、負担を収入や地域の価値に変えていく道もあります。

本記事では、建物を生かす方法、解体後に土地を活かす方法、売却で現金化する方法を比べながら、進め方や注意点、損益の考え方をやさしく整理します。

あなたの状況に合う現実的な第一歩を探すため、ぜひ最後までご覧ください。

<<cta-contact-general>>

活用タイプ:建物を「生かして」活用する

建物の価値が残っているなら、まずは壊さずに使う道を検討するのが良いでしょう。

大きな改修を前提にせず、最初は小さく始めてから収支を見直すとリスクを抑えられます。

用途地域や近隣との関係、将来の出口(継続・転用・売却)まで見据え、運用ルールと責任の分担を最初に整えておくと後戻りが減ります。

活用タイプ別に具体的な事例を知りたい場合はこちらの記事も是非ご覧ください。

空き家の活用方法5選!アイデアやメリット・デメリットを事例を含めて解説

住居として貸す(普通借家 or 定期借家)

住居賃貸は比較的読みやすい収益を狙える一方で、契約や管理の設計が肝心です。

賃貸契約には普通借家と定期借家という2つのパターンがあります。

普通借家は長期安定に向く一方、原状回復や更新時の取り決めを丁寧に整え、将来の修繕費も月々の収支に織り込むことが欠かせません。

定期借家は期間を区切れるため、築年や将来計画と合わせやすく、用途変更や売却の柔軟性を確保しやすいのが利点です。

鍵や設備の管理範囲、途中解約の条件、退去時の負担を文書で明確にし、近隣連絡先とトラブル時の一次対応の流れを決めておくと安心です。

住宅地の用途制限や規模制限は地域で異なるため、事前に自治体窓口や都市計画情報で確認しましょう。

<<cta-contact-general>>

宿泊施設として運用

古い一軒家でも、簡易宿所や一棟貸しの形で宿泊に活かす道があります。

ただし、旅館業法の許可や住宅宿泊事業法(いわゆる民泊)の届出、地域の条例など、最初の関門は法令と消防の整備です。

運用では、清掃動線とごみ出し、夜間の苦情一次対応、鍵の受け渡し、火災時の避難案内まで含めた運営体制を設計し、繁忙期・閑散期の料金設計で収支を安定させます。

水回りは最小限の改修から始め、稼働に応じて段階的に投資するのが無理のない進め方です。

制度や手続きの全体像は厚生労働省や国土交通省(観光庁)の解説が分かりやすいので、着手前に最新情報を確認してください。

参考:旅館業のページ(厚生労働省)

参考:民泊制度ポータルサイト(国土交通省)

店舗・事務所に貸す(用途確認)

住居以外で貸す場合は、用途地域の適合や駐車台数、臭気・騒音などの線引きを先に確かめると、契約後の行き違いを防げます。

小規模な物販や事務所なら住居系地域でも受け入れられるケースはありますが、規模や業種により制限が変わるため、「どの地域で何が建てられるか」を地図と表で確認しましょう。

内装工事の負担や原状回復、営業許可や消防設備の要件をテナントと分け合うルールを事前に合意しておくと、退去時の費用トラブルを避けられます。

将来の用途転換や入替えも想定し、定期借家や更新条件で柔軟性を持たせる設計が現実的です。

参考:大磯町都市計画図

シェア/複数テナントに細分化

家全体を一社に貸すのではなく、部屋や時間で分けると、空室リスクを分散しながら需要に合わせやすくなります。

共有部の清掃やゴミの出し方、静音時間、鍵の扱いなどを“ルールブック”として文書化し、違反時の是正フローも合わせて示すと運営が安定します。

賃料は専有面積や利用時間、共益費の取り決めを明瞭にし、更新時には稼働データをもとに見直すと納得感のある運用になります。

近隣には連絡先を掲示し、苦情の一次受けと対応時間を明示しておくと安心です。

撮影・イベントの時間貸し

築年の味わいがある家は、撮影や小規模イベントの会場として価値が出ることがあります。

搬入導線や電源容量、近隣の合意は早めにすり合わせ、利用規約で原状回復や保険加入、音量基準を曖昧にしないことが大切です。

価格は用途と時間帯で柔軟に設定し、連続利用の割引や最低利用時間を設けると、無理のない運営につながります。

稼働が読めるまでは小さく始め、評判や需要を見ながら段階的に広げていくと無駄な投資を避けられます。

活用タイプ:解体して「土地」を活用する

建物の老朽が進み、危険やクレームが増えている場合は、解体して土地を暫定活用する判断も選択肢です。

ただし、解体は原状復帰ができない決断なので、固定費の削減効果や暫定収益、将来の売却予定まで合わせて検討しましょう。

自治体の補助や支援メニューが活用できることもあるため、空き家対策の制度や税制を一度確認しておくと判断材料が増えます。

<<cta-contact-general>>

月極・時間貸し駐車場

更地の活用としてまず検討しやすいのが駐車場です。

出入口の見通しと安全、ライン引きや車止め、夜間の照明と防犯を整えると事故やトラブルを抑えられます。

近隣説明で騒音やアイドリング、ゴミのマナーを事前に共有し、連絡先を掲示すると運営がスムーズです。

収支は初期整備費と月額の想定稼働を見込み、季節変動や周辺相場を考慮して定期的に見直しましょう。

トランク・資材置場に転用

周辺に小規模事業者や趣味利用の需要があれば、資材置場やトランク用途は相性が良いことがあります。

湿気と防犯を押さえ、外観や囲いの見え方に配慮すると近隣の理解が得られやすくなります。

短期契約で始めて需要を測り、稼働が安定してから契約期間や区画を見直すと、無駄な投資を抑えられます。

将来の売却や転用を見据え、地面の舗装や設備は「戻せる範囲」で整えるのが安全です。

活用タイプ:売却で「現金化」する

売却は手離れが良い一方で、準備や条件の整え方で結果が大きく変わります。

「売れる状態」に近づけるため、境界や法適合、必要書類を事前に整え、写真や図面などの情報をまとめておくと判断が早まります。

価格重視なら仲介で市場に出し、スピード重視や条件が難しい場合は買取で早期の現金化を狙うのが基本方針です。

売却の考え方や流れはこちらの解説記事も参考にしてください。

空き家の5つの売却方法とは?税金の基本と控除や補助金の活用術を詳しく解説!

現状のまま売る(買取・仲介)

片付けをしてからでないと売れないと考えがちですが、現況のまま買い取るプロも存在します。

状態や書類を正直に開示すると交渉が進みやすく、残置や越境などの減額要因も早めに共有するのがコツです。

速度重視なら買取、価格重視なら仲介という選び方が分かりやすく、途中で方針を切り替えるケースもあります。

改正空家法により管理不全の段階で指導対象となる場合もあるため、放置より「売る・貸す・整える」どれかを先に選ぶとリスクを抑えられます。

更地にしてから売る

建物に大きな瑕疵がある場合、更地化で買い手の裾野が広がることがあります。

その際は、解体前の事前調査やアスベスト、近隣説明、境界確定の順序を整えると、広告から引渡しまでがスムーズです。

保有期間の固定費は、駐車場などの暫定活用でやわらげる発想もあります。

自治体の補助や支援メニューは地域差が大きいので、所在地の制度ページで最新の要件と上限、併用可否を確認してください。

空き家ビジネス活用の進め方・注意点

着手前に「法令・契約・収支・運営」の四点を整えると、思わぬ手戻りを避けられます。

最初に考えるべきは、地域のルールと許認可の要否、そして補助の対象や期限です。

次に、契約の基本条項と責任分担、最後に日々の運営体制と近隣との約束ごとを決めましょう。

この順で下準備を進めると、どの活用タイプでも迷いが少なくなります。

<<cta-contact-general>>

法令や許認可、補助申請は着手前に確認

用途地域や建ぺい率・容積率、接道や再建築の可否は、どの活用法にも関わる大切な前提です。

宿泊系は旅館業の許可や住宅宿泊事業法の届出、消防や衛生に関する要件を合わせて確認し、届出先や条例の違いにも注意が必要です。

補助金は対象・上限・写真要件・期限に幅があり、自治体が国の支援メニューを使って制度化している例もあります。

「どの法令に基づいて、どの窓口で、いつまでに」を紙に書き出してから動き出すと、後戻りが少なくなります。

契約で揉めないための基本条項を押さえる

原状回復の範囲、修繕負担、鍵や設備の管理、途中解約と更新の条件は、のちの誤解を避けるために文書で明確にしておきます。

サブリースを選ぶなら、借上率だけで判断せず、原状回復の扱いや解約時の条件、賃料改定ルールまで同じ前提で比較するのが大切です。

費用と責任の線引きを契約書と別紙で可視化し、連絡先と一次対応のフローを共有しておくと、トラブルが起きても早く収束できます。

相手に合わせた説明資料を用意しておくと、意思決定がスムーズです。

収支計画を練り、損益と撤退ラインを決める

月次の家賃や稼働、運営費を並べ、損益分岐のラインを把握してからスタートすると不安が小さくなります。

悲観・中央・楽観の三つのシナリオをつくり、どの条件になったら見直すか、いつ撤退するかを最初から決めておくと、判断に迷いません。

設備更新や保険、税金といった見落としがちな支出も入れておき、現金の流れを月単位で点検すると健全な運営に近づきます。

数字に苦手意識があっても、表に落として眺めるだけで次の一手が見えてきます。

近隣対応と運営体制を決めておく

騒音やゴミ、駐車のマナーは、最初にルールを掲示しておくと小さな火種のうちに防げます。

清掃や鍵の受け渡し、夜間・休日の問い合わせ先は誰が担うかを決め、緊急時の連絡網と対応時間を明示しておくと安心です。

運営開始後も、月に一度は苦情と対応履歴をふり返り、ルールを見直す習慣をつくりましょう。

小さな改善の積み重ねが、長い目で見ると大きな安定につながります。

空き家ビジネス活用のよくある質問

「今できる現実的な一歩はどれか」「自分で運用とサブリースはどちらが合うか」など、最後に迷いがちなポイントを整理します。

地域の制度や条例に差があるため、判断の前に所在地の情報を一度確認することをおすすめします。

法律や制度は改正が続く分野なので、最新の一次情報を見る習慣が役に立ちます。

<<cta-contact-general>>

低コストで今すぐ始めるならどんな活用がよい?

建物なら定期借家での現況貸しや専門事業者による借り受け(サブリース)による一括管理、土地なら駐車場のように、初期費用を抑えて需要を試せる方法から入るのが無理のない進め方です。

そのうえで、近隣合意と保険、原状回復の線引きを先に決めておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

活用しながら収支を観察し、需要の伸びに合わせて段階的に設備投資を足していくと、リスクとリターンのバランスが取りやすくなります。

小さく始めて、続けながら調整するイメージです。

サブリースと自己運用、どちらがお得?

手間を最小化したいならサブリースの方が負担が少ないですが、条件の読み込みが欠かせません。

借上率だけでなく、原状回復の扱い、途中解約、賃料改定のルールを同じ条件で横並びにして比べると、手取りの違いが見えます。

自己運用は裁量が利くぶん、運営体制やトラブル対応を自分で整える必要があります。

生活や仕事との両立をイメージし、数字と手間を同じテーブルで比べて選びましょう。

民泊・旅館運営の1番のハードルは?

最初のハードルは、許可・届出と消防・衛生の整備です。

次に、清掃や鍵、夜間対応の体制づくりが運用の肝になります。

料金や稼働の設計は季節変動を前提にし、繁忙期と閑散期で価格と運営コストを調整できる仕組みを用意すると安心です。

売るか持つかの決め手は?

毎年の維持費や機会損失を数字にし、「売れる状態」に整えた場合の手取りと比べてみると、納得のいく判断に近づきます。

家族や地域の事情、将来の活かし方も合わせて考えると、決めた後に後悔が少なくなります。

改正空家法により管理不全段階での指導が強化された点も踏まえ、放置のままにしない方針を早めに固めるのが安心です。

判断に迷うときは、複数案を同じ条件で試算してみてください。

空き家ビジネス活用は湘南空き家ラボへご相談ください

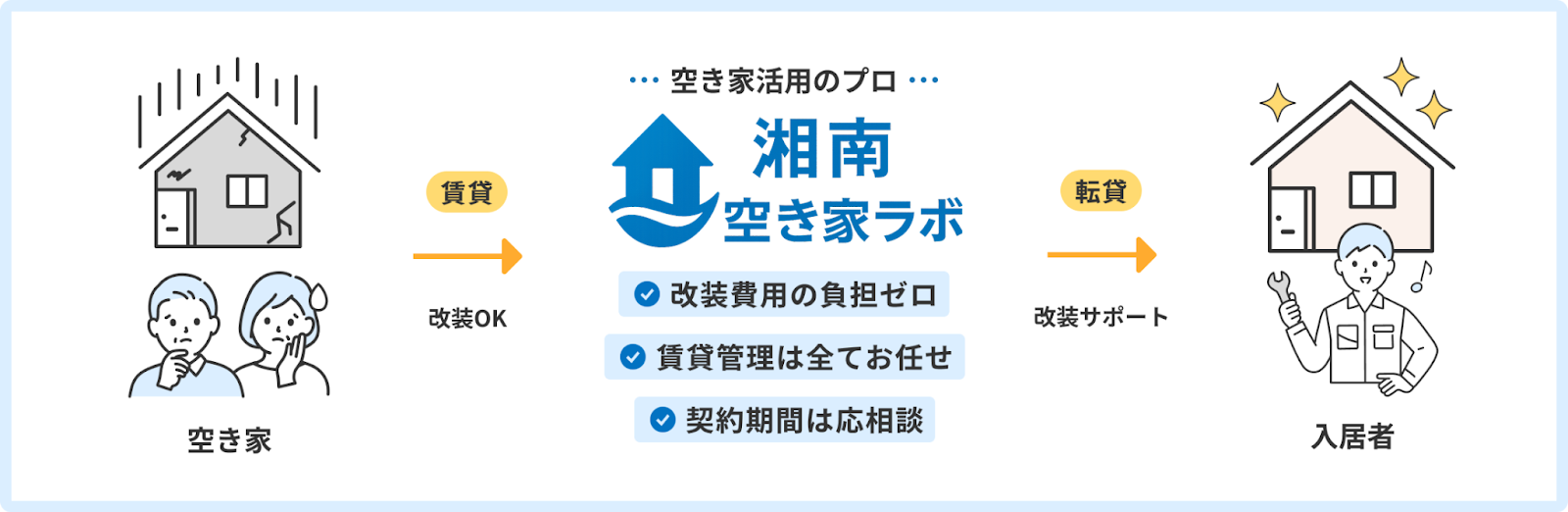

空き家を持つ方の「費用が重い」「手続きが煩雑」「遠方で管理できない」といった悩みを、まとめて軽くするのが湘南空き家ラボの仕組みです。

私たちは空き家をそのままの状態でお預かりし、再生します。

リフォームにかかる費用は当方が負担するため、オーナーさまの初期負担はかかりません。

家賃収入の一部はオーナーさまへ還元される仕組みのため、これまで払い続けていた固定資産税のご負担を抑えられます。

入居希望者の募集・内見調整・契約ややり取りは湘南空き家ラボが一括対応。

建物の維持管理や近隣からの問い合わせにも窓口として対応するため、遠方にお住まいでも安心して任せられます。

まずは気軽にご相談ください

湘南空き家ラボでは、フォームから無料相談ができます。

初回は無料相談で状況を丁寧にうかがい、物件の状態や立地、ご希望に合わせた具体的な活用プランをご提案します。

「荷物がそのまま」「古くて不安」と感じていても大丈夫。

私たちと一緒に、大切なご実家のこれからを考えてみませんか。

<<cta-contact-general>>