空き家を相続したり、遠くの家をそのままにしていると「何から手をつければいいのか」と迷いますよね。

固定資産税や管理の手間は気になるのに、売却・賃貸・解体と選択肢が多くて足が止まることもあるでしょう。けれど順番とポイントを押さえれば、無理なく進められます。

本記事では、状況や目的に合わせた空き家解決の考え方と、実際の解決事例をタイプ別に紹介します。

国や自治体の制度にも触れながら解説するので、安心して次の一歩を選べるはずです。

ぜひ、最後までご覧ください。

<<cta-contact-general>>

自治体の解決事例をタイプ別に紹介

空き家解決の出口は一つではありません。

観光地の古民家を宿にしたり、家財の片付けから再出発したり、危険度が高い家は補助を使って解体して次の活用へ進める方法があります。

空き家バンクでの成約や、相続人が不明でも管理人制度で解体・売却まで進んだ例も公表されています。

ここでは代表的な事例を見て、着手の勘どころを掴みましょう。

<<cta-contact-general>>

古民家を再生し、宿や地域の交流拠点として活用(大磯町・加賀市の事例)

古くても趣のある「古民家」は、その価値を活かして宿や交流拠点に再生することで、新たな収益源となり、地域に人を呼び込むきっかけになります。

神奈川県大磯町では、海沿いの古民家を一棟貸しの宿へ活用。まずは最低限のリフォームから始め、段階的に整備を進めることで、観光客が利用する素敵な滞在拠点になりました。

また石川県加賀市では、明治時代の古民家を改修した「山代温泉 古総湯」を中心に、空き家を宿泊施設として活用する「まちやど」事業で、地域全体の活性化につなげています。

参考:大磯の築50年の空き家が、一棟貸しの宿泊施設に

参考:加賀市の「まちやど」普及事業

家財処分補助で片付け、新たな活用へ(瀬戸内市の事例)

何から手をつければいいか分からない…そんな時は、まず「片付け」から始めてみませんか。

家の中がスッキリすれば、売却、賃貸、解体といった次のステップを考えやすくなります。

片付けの一番のメリットは、少ない費用で家を「使える状態」にできること。

軽いリフォームだけで貸し出したり、地域のニーズに合わせてお店にしたりと、柔軟な選択肢が生まれます。

岡山県瀬戸内市では、10年間そのままだった空き家を片付け、農園の従業員住宅として活用した事例があります。

もともと荷物が少なかったため、簡単な整備だけですぐに借り手が見つかりました。

また同じ市内でも、大量の不用品が残っていた店舗を片付けて改装し、素敵な美容室に生まれ変わらせたケースも。

専門家が持ち主と相談しながら進めたことで、放置されていた建物が、再び地域で愛される場所になりました。

解体補助で更地にして、駐車場や売却という選択肢(横手市・多度津町の事例)

お持ちの空き家が古くて管理が大変なら、解体の補助金を使って更地にするのも有効な手段です。

倒壊などの心配がなくなり、草刈りといった維持費も抑えられます。

解体した後の土地の活用もポイントです。

例えば秋田県横手市では、更地を駐車場や地域のコミュニティスペースとして活用する動きが進んでいます。

また、香川県多度津町のデータによると、解体された空き家の跡地の4割以上(43.6%)が駐車場や太陽光発電の用地などとして活用されています。

更地にすることで、新たな活用の道が開きやすくなることが分かります。

参考:国土交通省「空き家再生等推進事業【除却】の事例(横手市)」

参考:多度津町「空家等対策計画(活用内訳データ)」

「空き家バンク」で、買いたい人・借りたい人とつながる(鳥羽市の事例)

買い手や借り手をどう探せばいいか分からない…そんな時は、自治体が運営する「空き家バンク」が頼りになります。

公的な仕組みなので安心感があり、手続きの流れが分かりやすいのが特徴です。

三重県鳥羽市では、空き家バンクに登録した物件が、近隣の購入者との縁につながりました。

購入した方は自らリフォームを行い、住居兼クリエイティブな活動の拠点として活用しています。

この事例の素晴らしい点は、売主・買主双方のインタビューが公開されていること。

登録から内覧、契約、引き渡しまでのリアルな流れはもちろん、家財の扱いや名義変更のポイントといった、誰もが気になる点まで具体的に知ることができます。

売却後の活用方法までイメージできる、非常に参考になる事例です。

相続人がいなくても、「財産管理人」が解決の糸口に(船橋市・世田谷区の事例)

相続人が見つからない、所有者と連絡が取れない…そんな複雑な状況でも、解決の道はあります。

法律の専門家である「相続財産管理人」などを選任することで、解体や売却といった手続きを法的に進めることが可能です。

この制度を活用するメリットは、長年手つかずだった物件でも法的に整理でき、状況によっては費用回収の見通しも立てやすいことです。

千葉県船橋市では、相続人がいない空き家に対し、裁判所が選んだ管理人が解体から売却までを一括で処理した事例が複数あります。

また東京都世田谷区では、同じく管理人を通じて、老朽化した空き家をわずか1か月で解体し、隣の土地の所有者に売却したケースもあります。

この時、解体費は買主が負担する見込みとなり、行政のコストも回収できる見通しが立ったそうです。

このように、適切な制度を使えば、複雑な問題もスピーディーに解決できる可能性があります。

参考:船橋市・相続財産管理制度を活用した空家等対策

参考:世田谷区・空家等対策計画(不在者財産管理人の活用事例)

空家のビジネス活用について、進め方や注意点を知りたい方はこちらの解説記事もご覧ください。

空き家問題をビジネス活用で解決!おすすめの活用タイプや注意点を解説

空き家対策成功の分かれ道となる「3つの視点」

「空き家をどうにかしたいけど、何から手をつければ…」「どの方法が、自分にとって一番損をしないんだろう?」

空き家を所有していらっしゃる方はこのような悩みをお持ちでしょう。

前章でご紹介した解決事例に共通する成功の秘訣は、やみくもに行動するのではなく、まず3つの「判断の軸」を自分の中に持つことです。

この章を読めば、あなたが迷わず、後悔しない選択をするために不可欠な、「お金」「活用の方向性」「相談相手」という3つの視点について、具体的な考え方が分かります。

<<cta-contact-general>>

視点1:お金の流れを整理する(収支計画と補助金)

空き家対策は、費用(コスト)と収益(リターン)のバランスを考えることが第一歩です。

解体や改修にいくらかかり(コスト)、売却や賃貸でいくら得られるのか(リターン)、補助金は使えるのか、という全体像を把握します。

例えば、古民家再生の事例では宿としての収支計画が欠かせませんし、解体や片付けでは補助金を活用したコスト圧縮がポイントになります。

また、単純に売却する場合でも、固定資産税などの維持費と売却益の比較検討が重要です。

視点2:活用の方向性を決める(売る・貸す・壊す・使う)

お金の見通しが立ったら、「この空き家を最終的にどうしたいのか」というゴールを定めます。

事例で見たように、選択肢は一つではありません。立地や家の状態、ご自身の意向を踏まえて最適な方向性を探ります。

先の事例で言えば、古民家再生は家を「使う(事業化する)」という選択です。

一方、解体は「壊す」ことで、駐車場や売却といった次の可能性を生み出す選択と言えます。

そして、空き家バンクは「売る・貸す」という方向性を実現するための具体的な手段です。

視点3:誰に相談するかを見つける(専門家や行政との連携)

方向性が決まれば、実現に向けたパートナー(相談相手)探しが重要になります。

空き家問題は、一人ですべてを解決するのが難しい分野です。

例えば、空き家バンクであれば買主や借主とつないでくれる行政や委託団体が相談相手になります。

相続人不在のような難しいケースでは、弁護士や司法書士へ相談することが専門家(相続財産管理人)へつながる第一歩です。

また、補助金の活用を考えるなら、まずは自治体の担当課が相談窓口となります。

空き家対策で失敗しないためのNG行動と回避策

焦りから「とりあえず解体」「とりあえず売却」と判断してしまうと、後から「もっと良い活用法があった」と後悔につながることがあります。

この章では、冷静な判断を下すために、空き家対策で陥りがちな失敗パターンと、それを避けるための具体的な考え方を解説します。

数字と制度に基づいて選択肢を比較し、最適な一手を見つけましょう。

<<cta-contact-general>>

とりあえず解体・売却はNG

解体や即時売却は一度進めると元に戻すのが難しい判断です。

特に、建物を解体して更地にすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に上がってしまう可能性があります。

まずは賃貸や時間貸しなどの活用可否、補助制度の有無、売却条件を横並びで比較し、手取り・期間・リスクを数字で見える化しましょう。

制度改正で活用促進の枠組みも広がっているため、解体前に相談と試算を挟む価値は十分にあります。

過剰改修や残置放置でコスト膨張

最初から大規模な改修に踏み切ると、立地や需要によっては回収しづらくなります。

反対に、残置物の放置や原状回復の見落としは、後工程で追加費用やトラブルの種になります。

必要最低限の整備から始め、需要を確認しながら段階的に投資するのが現実的です。

補助金や支援制度の適用可否も同時に確認し、無駄な持ち出しを避けましょう。

契約内容の抜け漏れでトラブル化しやすい

住居として貸す場合は原状回復、修繕負担、鍵管理、途中解約、定期借家の満了条件などを書面で明確にしておく必要があります。

宿泊や時間貸しは、騒音・ゴミ・駐車など近隣配慮の条項、夜間対応や保険の取り扱いまで整理しておくと安心です。

補助金を使う工事や片付けは、申請前契約の禁止や必要書類の整合が欠けると差戻しの原因になります。

世田谷区や船橋市の事例が示すように、手続の段取りが曖昧だと後戻りが増えるため、自治体の要綱や国交省の資料を参照しながら契約を整えましょう。

税務・特定空家指定リスクの見落としはNG

譲渡所得の特例や固定資産税の軽減措置は、条件や期限を外すと使えません。

また管理不全や特定空家に該当すると、行政の指導や税の優遇解除など追加負担につながる場合があります。

制度の枠組みは改正が続いているため、最新のパンフレットや自治体案内で確認し、早めに税務・法務の専門家へ相談してください。

特定空家の指定リスクについては、こちらの記事でも解説しています。

空き家放置のリスクとは?罰則はあるの?適切な対策方法を解説!

よくある質問(費用・期間・相談先)

空き家対策を考え始めると、誰もが気になるのが「結局、いくらかかるの?」「どれくらい時間がかかるの?」といった、お金と時間のことでしょう。

ここでは、そうした疑問に答える形で、費用・期間・相談先の目安を解説します。

<<cta-contact-general>>

片付けや解体には、いくらくらい費用がかかるの?

あくまで一般的な木造家屋の場合ですが、家財の片付けに数十万円〜、家の解体に100万円〜が一つの目安になります。

もちろん、家の大きさや状態、立地によって費用は大きく変わります。

必ず複数の専門業者から「相見積もり」を取り、内容をしっかり比較することが重要です。

また、補助金が使える場合もあるので、自治体への確認も忘れずに行いましょう。

相談から売却や解体が終わるまで、どれくらいの期間がかかるの?

相談を始めてから売却や解体が完了するまで、半年〜1年程度を見ておくとよいでしょう。

ただし、これはあくまでスムーズに進んだ場合の目安です。

相続の手続きや隣地との境界確認が必要になると、1年以上かかることも珍しくありません。

早めに専門家へ相談し、全体のスケジュールを把握することが大切です。

空き家のことで申請や相談はどこへ行けばいい?

空き家に関する最初の総合相談窓口は、その物件がある市区町村の役所(建築指導課、都市計画課など)です。

そこで基本的な情報や、使える補助金制度などを教えてもらえます。

その上で、より具体的な相談内容に応じて、「売却なら不動産会社」「相続登記なら司法書士」といった専門家につないでもらったり、自分で探したりするのがスムーズです。

地域のNPO法人が無料相談会を開いている場合もあります。

空き家問題解決のご相談は湘南空き家ラボへ

「解体費が重い」「売るのは難しそう」「遠方で手が回らない」そんなお困りごとに、私たちは寄り添います。

現地へ行けず荷物も手つかずのまま時間だけが過ぎる。その行き詰まりをほどく「最初の一歩」づくりをご一緒します。

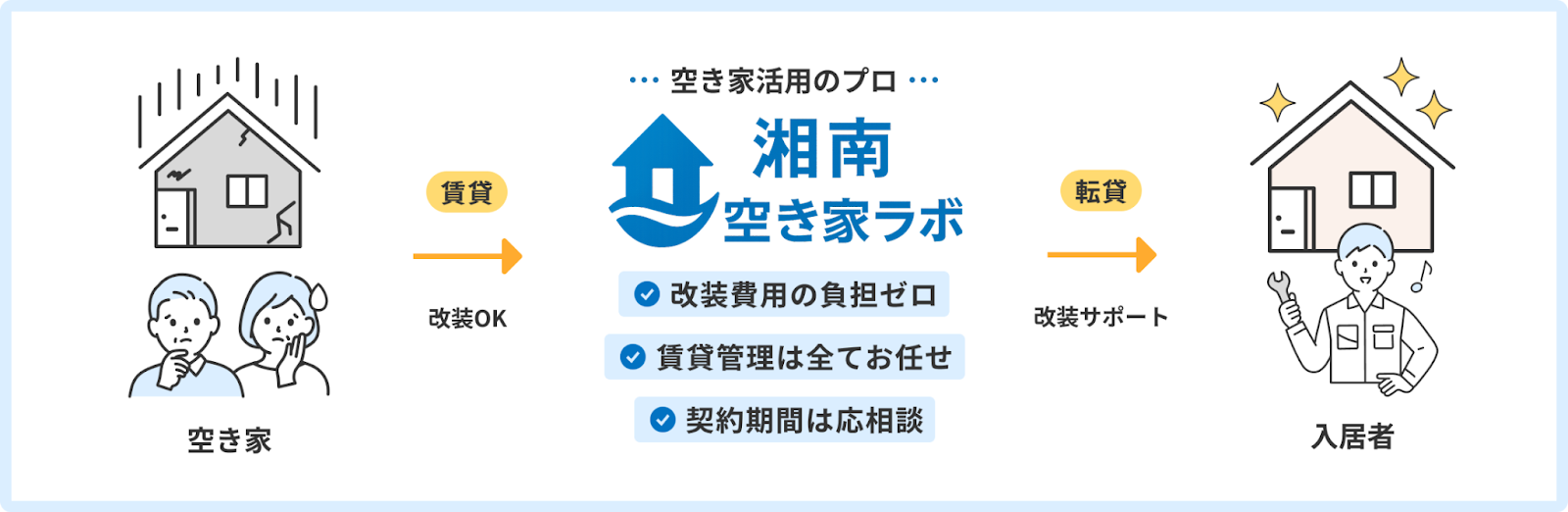

湘南空き家ラボは、建物をそのままの状態でお預かりします。

片付けや清掃の段取りまでまとめて引き受けるため、準備の負担を最小限にできます。

リフォームや改修にかかる費用は当社が負担します。オーナーさまの初期投資が不要なので、持ち出しゼロで前へ進めます。

入居者募集から入居後の管理、近隣への連絡窓口まで運営を一括して対応します。

日々のやり取りを任せられるので、離れていても心配が少なくなります。

家賃の一部をオーナーさまへ還元する仕組みのため、これまで「支払うだけ」だった固定資産税の負担を和らげる助けになります。

「この状態の家でも活かせるのか」「再建築不可だけれど大丈夫か」そんな不安があっても大丈夫。

まずはフォームから無料相談をご利用ください。

まずは状況を丁寧にうかがい、物件の状態や立地、ご希望に合わせた具体的な活用プランをご提案します。

小さく一歩を踏み出すだけで、長く止まっていた問題が動き出すことがあります。

大切なご実家のこれからを、私たちと一緒に考えていきましょう。

<<cta-contact-general>>