長年放置してしまっているご実家や、相続した空き家をお持ちの方は、「空き家があることでもったいないお金を払っているな…」と感じたことはありませんか?

空き家に対して、毎年支払い義務のある固定資産税は、悩みの種になっている方も多いと思います。

この記事では、空き家にかかる固定資産税について、その仕組みから、知らないうちに損してしまうリスクや減免申請についてなど、分かりやすく解説します。

空き家の固定資産税はどれくらい?

.jpg)

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される地方税です。

空き家の場合、土地と家屋それぞれにかかる固定資産税を合算して税額が決まります。

固定資産税の算出方法

土地・家屋のそれぞれの固定資産税の計算方法を下記の表に示しました。

項目 | 土地 | 家屋 |

計算式 | 課税標準額 × 税率1.4% | 課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4% |

評価替え | 3年に1度 | 3年に1度 |

免税点 | 課税標準額の合計が30万円未満 | 課税標準額の合計が20万円未満 |

軽減措置 | 住宅用地の特例 ・200m²以下:1/6に軽減 ・200m²越え:1/3に軽減 | なし(新築軽減措置など別途あり) |

ただし、課税標準額が一定の金額を下回る場合は課税されません。

土地の場合は30万円未満、家屋の場合は20万円未満であれば固定資産税はかかりません。

参考:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000073.html

固定資産税の具体例

パターン1:土地が200m²以下の場合

例えば、150m²の土地に家屋が建っているケースです。 この場合、土地の面積が200m²以下なので「小規模住宅用地」の特例が適用されます。

評価額: 10万円/m² × 150m² = 1,500万円

課税標準額の計算(特例適用後): 1,500万円 × 1/6(小規模住宅用地の特例) = 250万円

土地の固定資産税額: 250万円 × 1.4% = 3万5,000円

パターン2:土地が200m²を超える場合

次に、300m²の土地に家屋が建っているケースを見てみましょう。

この場合、200m²分は「小規模住宅用地」、残りの100m²分は「一般住宅用地」として計算されます。

土地の固定資産税評価額: 10万円/m² × 300m² = 3,000万円

課税標準額の計算(特例適用後)

- 小規模住宅用地(200m²分): (10万円/m² × 200m²) × 1/6 = 333万3,333円

- 一般住宅用地(100m²分): (10万円/m² × 100m²) × 1/3 = 333万3,333円

- 合計:333万3,333円 + 333万3,333円 = 666万6,666円

土地の固定資産税額 666万6,666円 × 1.4% ≒ 9万3,333円(※1,000円未満切り捨て)

パターン3:家屋にかかる固定資産税

家屋の固定資産税は、新築軽減措置などの特例がない場合、評価額に直接税率をかけて計算されます。 ここでは、家屋の固定資産税評価額を500万円と仮定します。

家屋の固定資産税額: 500万円 × 1.4% = 7万円

このように、土地の広さや家屋の有無によって固定資産税額は大きく変動します。特に、建物を取り壊して更地にすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が何倍にも跳ね上がるため注意が必要です。

建物は解体しない方が固定資産税が安いの?

確かに建物を残しておけば「小規模住宅用地の特例」により固定資産税が軽減されますし、解体費用もかかりません。

一般的な木造住宅の解体費用は200万円から400万円程度かかるため、「解体するお金がない」という理由で建物を残す方も多くいらっしゃいます。

しかし、建物を残したまま放置を続けていると、次の段落で説明する「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。

次の章で詳しく解説しますが、一度これらの指定を受けると、これまで適用されていた軽減特例が外され、固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がってしまうこともあります。

つまり、「とりあえず放置」という選択肢は避けるべきです。

<<cta-contact-general>>

固定資産税が6倍?「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されるリスクとは

.jpg)

空き家の放置は、単に税金が上がるだけでなく、様々なリスクを伴います。

なぜ固定資産税が上がるの?

前章で説明した通り固定資産税には、住宅が建っている土地に対して「住宅用地の特例」という軽減措置があります。

しかし、空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと、この特例が適用されなくなってしまいます。

特例が外れてしまうと、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がり、税負担が大幅に増えてしまいます。

つまり、税金の優遇措置が受けられなくなるということです。

ではどのような空き家が「特定空き家」に指定されてしまうのでしょうか

「管理不全空き家」の基準

管理不全空き家とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家のことを指します。

・建物の構造部材に大きな破損や腐朽、シロアリ被害がある

・擁壁にひび割れや水の染み出しが見られる

・外壁や屋根材、看板、雨樋などが破損・腐食している

・軒やバルコニーなどの突出部分の支持部材が腐朽している

これらの近隣住民に迷惑をかける可能性がある状態の空き家です。

この指定を受けると、まずは市町村から「助言・指導」が行われ、改善を求められます。

管理不全空き家の段階では、まだ固定資産税の軽減特例は維持されますが、状況が改善されなければ次の段階に進んでしまいます。

シロアリの発生や建物の劣化が進行し、台風などの自然災害時には倒壊の危険性も高まります。

早めに対処することで、より深刻な問題を避けることができます。

「特定空き家」の基準

特定空き家は、管理不全空き家よりもさらに深刻な状態の空き家で、以下のいずれかに該当するものです。

・飛散のおそれがあるほどの著しい 屋根ふき材の破損している

・倒壊のおそれがあるほどの著しい 立木の傾斜、幹の腐朽がある

・汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損している

・周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行 の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の枝等のはみ出しがある

特定空き家に指定されると、いずれは固定資産税の軽減特例が外され、税額が3倍から6倍に跳ね上がります。

行政から勧告を受けてもなお状態に改善がみられない場合は、自治体から空き家の適切な管理を命令されます。

さらに「命令」に従わない場合は50万円以下の過料が科され、最終的には行政代執行により強制的に解体される可能性もあります。

このような事態を避けるためには、空き家の状態が悪化する前に適切な対応を取ることが重要です。

参考: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732466.pdf

空き家を放置するリスクや罰則について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

空き家放置のリスクとは?罰則はあるの?適切な対策方法を解説!

固定資産税の減免はできる?

.jpg)

固定資産税には減免制度も用意されています。減免を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

生活保護を受けている場合や、火災・風水害などの災害により著しく価値が減少した場合などが主な対象となります。

また、公益のために直接使用する固定資産についても減免の対象となることがあります。

空き家の場合、地域の町内会活動や防災活動の拠点として使用されているケースでは減免が認められる可能性があります。

例えば、神奈川県中郡大磯町における減免対象の条件はこちらです

・納税者が貧困のため公私の扶助を受ける場合

・公益のため無償で使用させている固定資産

・不特定多数人の用に供する水害又は火災防御のための器具専用格納庫、自治会又は町内会の集会所その他これらに類する固定資産

・災害により著しい被害を受けた固定資産

参考:固定資産税の減免について

ただし、単に「使っていないから」「お金がないから」という理由だけでは減免は認められません。

各市町村によって条件が異なるため、まずは税務課に相談してみることをお勧めします。

「特定空き家」や「管理不全空き家」にならないためにできること

.jpg)

空き家を適切に管理し、指定を受けないようにするための対策を考えてみましょう。

相続関係者で話し合っておく

空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものと言われています。

実家を相続する予定があるなら、親御さんが元気なうちによく話し合い、希望や方針を固めておきましょう。

相続後の空き家に関する選択肢としては、自分たちで住む、空き家として所有し管理していく、賃貸などで活用する、建物をそのままにして売却する、解体して更地にして所有する、更地にして売却するなどがあります。

それぞれの選択肢にはメリット・デメリットがあるため、家族の状況や将来の計画を踏まえて十分に検討することが大切です。

定期的な点検と維持管理も重要ですが、それだけでは根本的な解決にはなりません。

将来を見据えた具体的な活用計画を立てることが、空き家問題の解決につながります。

自分達(相続関係者)で使う

相続した実家に自分や家族が住むという選択肢もあります。

現在の住まいから実家への移住を検討している場合や、セカンドハウスとして活用したい場合には有効な方法です。

ただし、実家が遠方にある場合や、現在の生活基盤を変えることが困難な場合は現実的ではありません。

また、建物の老朽化が進んでいる場合は、大規模な修繕やリフォームが必要になることも考慮する必要があります。

週末だけ使用するといった部分的な利用でも、定期的に建物を使用することで劣化を遅らせることができます。

家族や親族の中で実家を活用したいという希望がある場合は、まずは話し合いの場を設けることから始めてみましょう。

売却する

空き家の継続的な管理が難しい場合や、活用する予定がない場合は、売却を検討しましょう。

売却・処分方法としては、不動産会社を通じて仲介売却する、不動産会社に買取してもらう、空き家バンクに登録する、周囲の地権者に譲る、相続土地国庫帰属制度で国に返すなどの選択肢があります。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、専門家と相談しながら最適な方法を選択することが大切です。

<<cta-contact-sell>>

リフォームして活用する

空き家に自分で住んだり賃貸として活用したりする場合は、事前にリフォームすることも考えられます。

最近では古民家再生やDIYリフォームも人気が高く、適切にリフォームすることで魅力的な住空間を作ることができます。

空き家管理の専門業者に依頼する

「売却できない」「管理も面倒」という方は、専門業者に管理を委託するという方法もあります。

空き家管理サービスでは、定期的な見回り、清掃、換気、郵便物の整理、簡単な修繕などを代行してくれます。

月額費用がかかりますが、自分で管理する手間と交通費を考えると、コストパフォーマンスが良い場合もあります。

ただし、管理を委託しても根本的な解決にはならないため、将来的な活用方法も合わせて検討することが大切です。

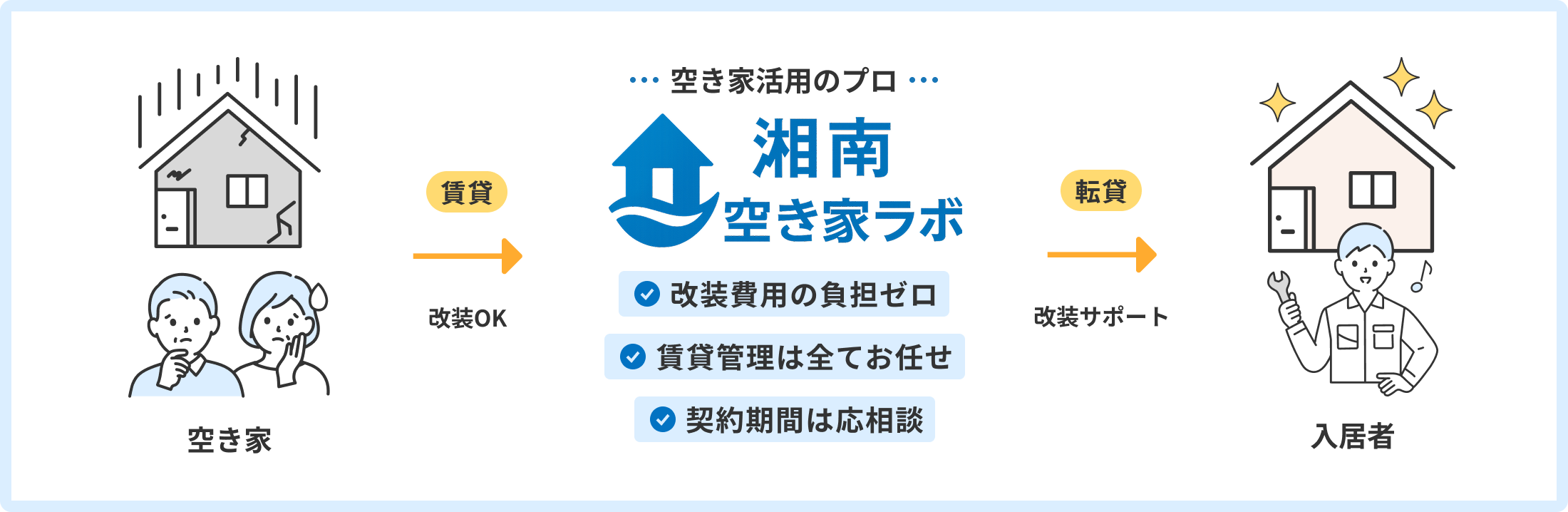

空き家で損をしないために「湘南空き家ラボ」がおすすめ

空き家の固定資産税や管理の負担でお悩みの方には、湘南空き家ラボの空き家活用サービスがおすすめです。

湘南空き家ラボは、空き家をそのままの状態で借り受け、リフォームから賃貸募集まで一括して対応する空き家活用サービスです。

所有している空き家の状況やご希望を詳しくお聞きした上で、最適なプランを提案しています。

相談は無料で、お問い合わせフォームからでも気軽に連絡することができます。

「うちの古い家でも大丈夫かな?」「具体的にはどんな流れになるの?」といった疑問にも丁寧にお答えします。

まずはお気軽にご相談ください

<<cta-contact-general>>