「実家を相続し、売却を考えているけど税金がどのくらいかかるのか」と不安に感じていませんか? 不動産を売却すると、まとまったお金が入る一方で税金もかかってきます。

税金の仕組みをよく理解しないまま売却を進めると、高額な税負担に慌ててしまうケースも少なくありません。 しかし、事前に把握しておけば、安心して売却を進められます。

この記事では、売却した空き家にかかる税金の種類や、負担を減らす方法について解説します。「使わない家を手間なく手放したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。

空き家の売却に必要な4つの税金

空き家を売却すると、税金が数十万円〜数百万円になる可能性があります。

特に所有していた期間や売却した金額によって税率が大きく変動し、想定より負担が増えるケースが少なくありません。

ここからは、売却した空き家に対して発生する税金について解説します。

【譲渡所得税】空き家の売却益に課される

譲渡所得税とは空き家を手放して売却益が出た場合に課税され、住民税と所得税、復興特別所得税を合わせた総称です。不動産の売却では、譲渡所得税が税負担の大部分を占めます。

譲渡所得税は売却価格から売るためにかかった費用を差し引いた金額に課税されます。利益が大きいほど税額が増え、売買後の手取り額に直結します。

売却価格が4,000万円、売るための活動費に1,500万円かかったときの利益は2,500万円です。この2,500万円に対して譲渡所得税がかかります。

次に説明する詳細な計算方法を知ることで、自分の負担額を正確に把握できます。

譲渡所得の計算式

譲渡所得税は空き家を売買した際の価格だけでなく、当時いくらで購入したのか、そして売却にかかった費用によって税額が大きく変わります。

計算式は、「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で求められます。この「取得費」には、土地や建物の購入や手数料が含まれます。

「譲渡費用」は、空き家を売るためにかかった解体費や測量費、仲介手数料のことです。

例えば、売却価格2,000万円 −(取得費1,200万円+譲渡費用200万円)=600万円が利益となり、この600万円に税金が課されます。

取得費や譲渡費用を正確に計算することで課税対象となる利益を減らし、税負担を軽くできます。

特に、外部に片付けを依頼した際の領収書や解体時の契約書は、なくさず保管しておくことが重要です。

短期と長期譲渡所得の税率の違い

譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた年数によって大きく変わります。 手放す年の1月1日時点において5年以下の所有期間での売却を「短期譲渡」といい、税率は約39%です。

一方、5年超の所有期間での売却は「長期譲渡」となり、税率は約20%にまで下がります。

譲渡所得が2,000万円だとすると、短期譲渡なら約800万円、長期譲渡なら約400万円です。

同じ金額で売却しても所有していた年数が5年を超えるか超えないかで、税金額が倍近く変わります。

相続によって取得した空き家を売却するケースでは、亡くなった方(被相続人)の所有していた年数を引き継ぎます。 多くは5年以上の長期譲渡に該当するのが一般的です。

参照:国税庁

【登録免許税】名義変更や相続登記の手続きで発生する

登録免許税は、登記手続きの際に国に納める税金です。登記とは不動産の所有者を明確にするための記録のことをいいます。

売却前の相続登記や不動産に設定されていた抵当権を登記簿から消す手続きの「抵当権抹消登記」を行う場合に発生します。

登録免許税は手続き内容によって金額が変わります。

- 相続登記:固定資産税×0.4%

- 所有権移転登記(売買):固定資産税×2%

- 抵当権抹消登記:不動産1件につき1,000円

売買時の所有権移転登記は土地の売買において2026年3月31日まで1.5%、自己所有用での買主の移転登記は2027年3月31日まで0.3%に軽減されます。

固定資産税評価額が1,000万円の実家を相続登記する場合、登録免許税は4万円となります。

登録免許税は登記の種類によって計算方法が異なるため、売却に必要な登記を確認して事前に費用を見積もっておくことが重要です。

参照:国税庁

【固定資産税】売却成立まで課される

固定資産税は、不動産を所有している人が毎年支払う税金です。 毎年1月1日を基準日として所有している方に納税義務があります。

固定資産税の計算式は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」です。居住する地域が都市計画区域内であれば「都市計画税=固定資産税評価額×0.3%(最大)」が加算されます。

空き家の評価額が1,000万円であるならば、年間の固定資産税は14万円、都市計画税を含めると約17万円となります。

売却時には引き渡し日を基準にして、その年の固定資産税を売主と買主で日割り計算し、清算するのが一般的です。

空き家を長年放置してしまうと「特定空き家」に指定され、税額が最大6倍になるリスクがあるため注意しましょう。

【印紙税】売買契約書に貼る

空き家の売買契約書には「印紙税」が課され、契約金額に応じて数千円から数万円の印紙を購入して貼付する必要があります。

売主・買主のどちらが負担するかは法律で決まっていませんが、多くの場合は双方で半額ずつ負担します。

租税特別措置法の改正により、2027年3月31日まで経験措置が適用されています。

契約金額が1,000万円超から5,000万円以下は1万円、5,000万円から1億円以下では3万円の印紙が必要です。

印紙税は他の税金に比べれば負担は小さいですが、契約書に印紙を貼り忘れると過怠税(最大3倍)を課される可能性があるため、必ず確認しましょう。

最近では電子契約書を用いることで、印紙税が不要になるケースもあります。

参照:国税庁

<<cta-contact-general>>

空き家の売却で税負担を軽くする3つの方法

「売却した空き家にかかる税金が想像以上に高くて困った」という声は少なくありません。

特例や控除を活用することで、譲渡所得税を大幅に軽減したりゼロにできる場合があります。

ここからは、売却した空き家の税負担を軽くする方法を紹介します。

3,000万円控除を利用

相続した実家を売却する場合、条件を満たせば「3,000万円の特別控除」が活用できます。

売却で得た利益から最大3,000万円を差し引けるというもので、税金がゼロになるケースも珍しくありません。

相続した実家を2,800万円で売却し、取得費や経費を差し引いた利益が2,500万円だった場合は控除を利用すると非課税となります。

また、計算後の利益が3,500万円の場合は500万円が課税対象となり、大幅に税金を減らせます。

3,000万円控除は空き家売却の節税対策として最も効果が大きい制度です。適用条件が自分に当てはまるか事前に確認しましょう。

関連記事:相続した空き家売却の3,000万円控除の7つの条件とは?改正点や注意点を解説!

取得費加算の特例を活用

「取得費加算の特例」は相続税の一部を取得費に上乗せでき、売却益を減らして税負担を軽くできます。

相続税の一部を取得費に加算できれば計算上の利益が減少し、その分課税対象額も下がります。特に、相続税を支払ったケースでは効果が大きい制度です。

売却価格が3,000万円、もともとの取得費が1,000万円、相続税として600万円を納付しているケースを考えてみます。

取得費は1,600万円となり、売却の利益は「3,000万円−1,600万円=1,400万円」に圧縮され、課税額が大幅に減ります。

相続税を納めた場合は、特例が利用できるか必ず確認しましょう。申告手続きが必要なため、税理士に相談して正確に計算してもらうと安心です。

関連記事:空き家の売却に活用できる6つの税金控除や特例を解説!損しないための基礎知識

解体費やリフォーム費を譲渡費用に計上

空き家を売却するためにかかった費用は「譲渡費用」として計算に含められます。売却によって得た譲渡益が小さくなり、税金を軽減できる仕組みです。

譲渡費用は土地の境界を調べるための測量費や不動産会社への仲介手数料といった売却活動にかかる費用を指します。

更地にする場合は解体工事費、売却のために行った耐震改修やリフォーム費用も対象です。

ただし、通常の修繕や維持費は譲渡費用の対象にはならないので、注意しましょう。

実際にかかった費用を証明するために、領収書や契約書が必要になるため必ず保管しておくことが重要です。

空き家売却にかかる税金の具体例

売却価格や利益の大きさによって税金の総額は大きく変わり、場合によっては数十万円から数百万円がかかります。

具体的なシミュレーションで把握しておくと、売却後の手取り額を正しく見積もれます。

①1,000万円で売却した場合

相続した実家を1,000万円で売却した場合、利益が小さければ譲渡所得税はかからない可能性が高く、固定資産税や登録免許税、印紙税の支払いが中心となります。

取得費が900万円、譲渡費用が50万円の場合は売却で得られる利益は50万円です。3,000万円の控除を利用すると税金はかかりません。

控除を利用できなくても、5年以上の所有なら約10万円、5年以下でも約20万円の税負担となります。

その他の税金は印紙税が1万円、相続登記の登録免許税が4万円、固定資産税が引き渡し時期によって金額が変わりますが、数万円を日割りで清算します。

手元に残る金額は20万円から40万円程度になるでしょう。

②6,000万円で売却した場合

空き家を6,000万円で売却した場合、税金の負担が非常に大きくなります。控除を活用しないと数百万円単位の負担が発生します。

2,000万円の取得費、200万円の譲渡費用がかかったとすると利益は3,800万円です。

5年以上空き家を所有していると「3,800万円×約20%=約760万円」、5年以下では「3,800万円×約40%=約1,520万円」の税金が発生します。

3,000万円の控除を活用すると、利益を800万円まで圧縮できるため大きな節税効果があります。

印紙税は3万円、登録免許税は固定資産税評価額によりますが数万円以上、固定資産税も日割り清算とはいえ10万円以上になるケースも珍しくありません。

高額な不動産を売却する際は、専門家である税理士に相談するなど、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。

関連記事:空き家の5つの売却方法とは?税金の基本と控除や補助金の活用術を詳しく解説!

<<cta-contact-general>>

税金の支払うタイミング

空き家売却で発生する税金は、それぞれ支払うタイミングが異なり、確定申告の時期・引渡し時・契約時に分かれます。

事前にスケジュールを把握して資金を準備しておくことで、慌てずに対応できます。

譲渡所得税は確定申告での納付

譲渡所得税は、空き家を引き渡した翌年に確定申告を行い、納付する必要があります。確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。

申告を怠ると延滞税や無申告加算税が課されるリスクがあります。控除によって税金がゼロになる場合でも、確定申告が必須です。

税額が多い際は延納や振替納税制度を利用できる場合もあるため、支払いが心配な方は税務署に相談しましょう。

関連記事:空き家を売却したら確定申告は必要?ケース別の判断基準と申告方法を解説

固定資産税は引き渡し時に清算

固定資産税は売主が納税しますが、多くは不動産の引き渡し時に買主と日割りで清算します。

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますが、公平性を保つために日割り計算して負担を分けます。

契約書には「固定資産税等は引渡日を基準に清算する」と明記するのが一般的です。

年間14万円の固定資産税がある場合、7月1日に引き渡すと売主が7万円、買主が7万円を負担します。

固定資産税は売却しても必ず発生し、引渡し時に日割りで清算されます。年間の税額を事前に確認し、売却時の精算を想定しておくことが大切です。

印紙税や登録免許税は手続き時に支払い

印紙税や登録免許税は、売買契約や登記の手続きを行うタイミングでの現金納付が必要です。書面や登記という手続きに課される性質の税金です。

譲渡所得税や固定資産税のように年単位・確定申告ベースで納めるのではなく、契約や登記の時点で即時に支払う仕組みになっています。

印紙税は売買契約書に印紙を貼り付け、登録免許税は申請の際に司法書士へ現金や銀行振込で納付します。

印紙税と登録免許税は「その場で支払う税金」であるため、手続き日までに現金を準備しておくことが重要です。

空き家売却でよくある税金の疑問

税金については色々な情報があり、何が正しいのか分からなくなることがあります。 ここでは、空き家の売却で多くの方が疑問に思うことについて、いくつかお答えします。

相続登記をしていないと税金はどうなる?

相続した不動産は、売主が正式な所有者へと手続きしなければなりません。 そのため、相続登記を済ませてから、売買契約を結ぶ必要があります。

所有者を証明できない状態は、固定資産税の支払いから相続人同士のトラブルに発展するケースがあります。

2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。

忙しい方にとっては面倒に感じることもありますが、早めに手続きしておくことが大切です。

参照:東京法務局

売却益がマイナスのとき、税金はかかる?

空き家の売買価格から取得費や譲渡費用を差し引いた結果がマイナスになった場合、税金は発生しません。 税金はあくまで利益に対して課税される仕組みです。

相続した空き家の売却で発生したマイナス分は他の所得と相殺できません。そのため、他の所得の税金を安くすることはできないということです。

売却益がマイナスであっても、後々のトラブルを防ぐためにも、確定申告をしておくのがおすすめです。

<<cta-contact-sell>>

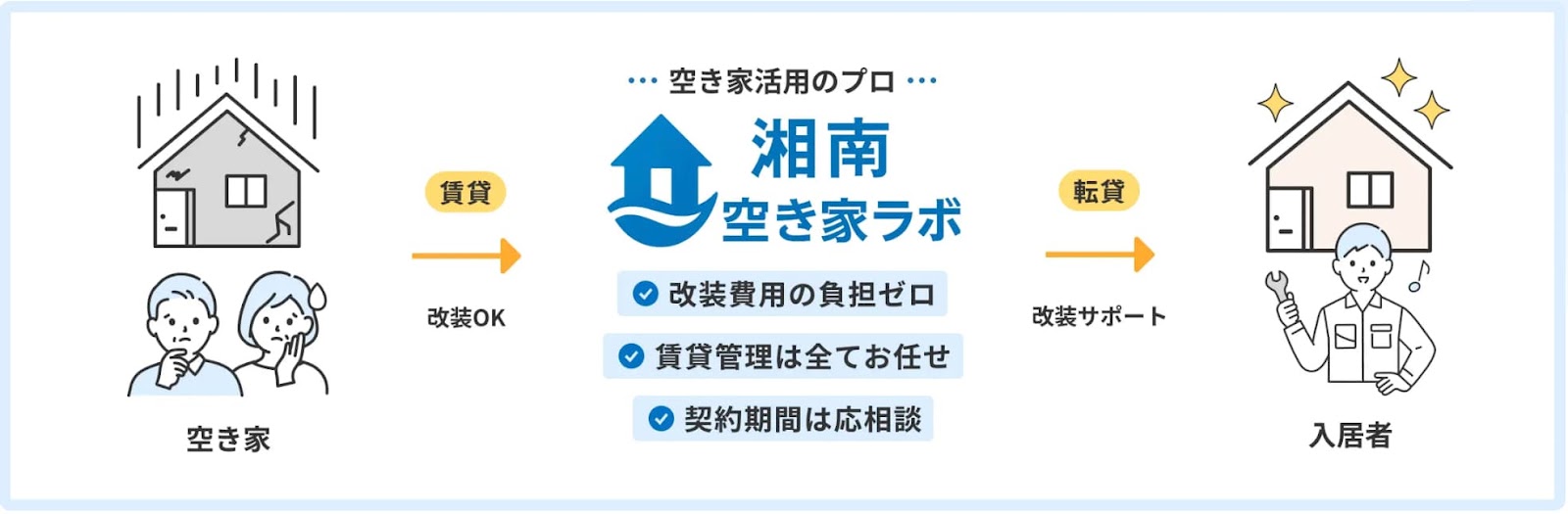

空き家の売却でお困りの方は湘南空き家ラボへ

空き家の売却では譲渡所得税・登録免許税・固定資産税・印紙税といった複数の税金がかかります。

特に大きな負担となるのは譲渡所得税であり、計算方法や税率を理解しておくことが重要です。

売却価格や所有している年数によって税額は大きく変わるため、事前にシミュレーションしておくことで安心して取引を進められます。

一方で、3,000万円控除や取得費加算の特例をはじめ、解体費やリフォーム費を譲渡費用に計上することで節税も可能です。

正しい知識を持ち、適切な対策をとることで税負担を大幅に軽減することが可能です。

税金が心配で実家の売却を迷っている方や荷物が大量に残っていて処分ができず行動に移せていない方もいるでしょう。

そんなときは、「湘南空き家ラボ」へご相談ください。荷物がそのままの状態でも、老朽化が進んでいても最適な活用方法を提案します。

<<cta-contact-general>>