親から実家を相続したものの、そのまま手付かずで固定資産税だけを払い続けていませんか?どうしたら良いか分からないと、つい放置してしまいますよね。

空き家を売却する際の税金負担を心配する方が多いですが、控除を活用することで軽減できる場合があります。

この記事では、空き家を売却する際に知っておきたい税金の基礎知識や、利用できる控除制度について解説します。

空き家売却で使える控除や特例の基礎知識

空き家を売却する際にかかる税金は、利益に対して発生します。 この税金の負担を軽くするために、国が設けているのが「控除や特例」です。

制度ごとの適用条件を満たせば、空き家の売却で得られた利益から差し引かれ、税金が減る仕組みです。

一方で、制度を知らずに申告すると、本来不要だった数百万円の税金を支払ってしまうリスクがあります。

空き家売却では必ず「どの控除や特例が利用できるか」を確認し、申告に反映させることが大切です。

関連記事:空き家売却時に発生する税金まとめ|基礎知識や負担軽減する方法を解説

空き家売却で利用できる主な控除制度6選

空き家の売却を考え始めたものの、「結局どの控除を使えばいいんだろう?」と悩んでしまう方も多いですよね。

6つの制度が用意されており、状況に応じて適用することで税負担を大きく減らせます。

ご自身がどの制度を利用できそうか、ぜひチェックしてみてくださいね。

①相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合、3,000万円の特別控除を利用すると、ほとんどのケースで税金の負担をゼロ、もしくは大幅に軽減できます。

通常、売却益に対して約20%(5年以上所有した空き家の場合)の税金がかかります。しかし、控除の適用により3,000万円までの利益は税金がかかりません。

2025年現在では、2027年12月31日までの売却が期限とされています。節税効果が非常に高いため、期限までに売却を完了できるよう、早めの計画を立てることが重要です。

相続空き家を売却するなら、まず最初に検討すべき節税制度だといえます。

関連記事:相続した空き家売却の3,000万円控除の7つの条件とは?改正点や注意点を解説!

②取得費加算の特例

この特例は、支払った相続税の一部を、空き家を取得した費用に加えることができます。取得費が増えることで売却による利益が減り、結果的に支払う税金が少なくなる仕組みです。

たとえば、500万円の相続税を支払っていた場合、その金額を取得費に加算できます。

売却による利益が500万円減少し、5年以上所有した空き家なら税率20.315%で約101万円の節税効果が得られます。特に、評価額が高い土地や家屋を相続したケースでは効果が大きくなります。

相続税を納めた人は「取得費加算の特例」を必ず確認し、3,000万円控除との比較を行うことが重要です。

③低未利用地の100万円控除

低未利用地の100万円控除は500万円以下の小規模な土地を売却する際に、売却による利益から最大100万円を控除できます。

空き家を解体して、土地として売却する場合にも適用できるため、「古い家を壊して土地を売りたい」という方にも有効な制度です。

例えば、空き家を解体して500万円で土地を売却した場合、制度の利用により100万円分を差し引けます。

5年以上所有した土地の場合は税率が20.315%のため、控除を利用しないときと比べて約20万円の節税につながります。

「相続空き家の3,000万円控除」を利用できないケースでは有効な選択肢となります。

④居住用財産の3,000万円控除

自宅として使っていた家を売却する場合は、「居住用財産の3,000万円控除」を利用でき、売却で得た利益から最大3,000万円を非課税にできます。

相続空き家の制度とは別に、マイホーム売却時に幅広く使える特例です。住んでいた期間にかかわらず、転勤や住み替えなどでマイホームを売却するケースに適用されます。

取得費と売却にかかった費用を差し引いた利益が2,800万円だった場合、課税対象はゼロとなり、税金はかかりません。

夫婦で共有している場合は持分に応じて最大3,000万円ずつ控除が適用される点も大きな特徴です。

マイホームを売却する際には必ず適用可否を確認し、相続空き家の控除との違いも把握しておきましょう。

⑤居住用財産の買い替え特例

マイホームを売却して新しい家に買い替える場合は、「居住用財産の買い替え特例」を使うことで、売却益に対する課税を将来に繰り延べられます。

通常なら売却時に税金がかかりますが、生活の拠点を移す際の負担を軽減するために設けられた特例です。

新居の取得費に売却で得た利益を充てるため、マイホームを手放した時点では課税されません。

現在の自宅を売却した際に利益が2,000万円出た場合でも、新居を購入すれば課税は繰り延べられます。

今すぐの納税を避けられるため、買い替え直後の資金繰りを助ける効果があります。

しばらく空き家していたマイホームでも買い替える予定があるなら、特例を活用することで余裕を持って資金計画を立てることが可能です。

⑥譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除はマイホームを売却した際の損失を翌年以降の所得と相殺でき、最大3年間にわたって税負担を減らせます。

不動産売却では、売却価格が購入価格より低い場合に損失(赤字)が発生します。

損失は無駄にならず、給与所得や事業所得と通算できるうえ、控除しきれなかった分は3年間繰り越して差し引くことが可能です。

売却で500万円の損失が出た場合、給与所得600万円がある人ならその年の課税所得を100万円に抑えられます。

さらに、損失が大きく控除しきれなければ翌年以降も繰り越して控除できるため、トータルで数百万円規模の節税につながります。

ただし、繰越控除を利用できるのはマイホーム売却のみで、相続の際には活用できないため注意しましょう。

<<cta-contact-sell>>

シミュレーションで見る控除の効果

空き家を売却する際の税金の仕組みは、少し複雑に感じますよね。 「結局、どれくらい税金が安くなるの?」と具体的な数字が気になる方も多いかと思います。

シミュレーションを通じて、適用の有無で税額がどれほど変わるかを把握することが大切です。

相続空き家の3,000万円控除を利用した場合

相続した空き家を、売却価格5,000万円、取得費1,500万円、譲渡費用200万円で売却したケースで考えてみましょう。

控除を利用しない場合の売却で得た利益は、5,000万円 - (1,500万円 + 200万円) = 3,300万円となります。 利益(3,300万円)に税率(約20%)をかけると、税額は約669万円です。

相続空き家の控除を適用すると、利益から3,000万円が差し引かれます。 3,300万円 - 3,000万円 = 300万円が課税される所得となります。

この300万円に対して税金を計算すると、税額は約60.9万円となり、控除を利用しない場合と比べて、約600万円も税負担が軽減されます。

利益が3,000万円以下なら、税金は0円になります。 シミュレーションからわかるように、この制度は非常に利用価値が高いと言えます。

低未利用地の100万円控除を活用した場合

空き家を解体して、土地の価格800万円、取得費300万円、譲渡費用50万円で売却した場合のシミュレーションです。

売却による利益は、800万円 - (300万円 + 50万円) = 450万円となります。利益に対する税額は「450万円×約20%=約91.4万円」です。

控除を適用すると利益から100万円が差し引かれるため、「450万円 - 100万円 = 350万円」が課税対象の所得です。

この350万円に対する税額は「350万円×約20%=約71.1万円」となります。控除を使わなかった場合と比べて、「91.4万円−71.1万円=約20万円」ほど税負担が軽減されます。

高額な控除に比べると影響は小さく見えますが、小さな土地の売却でも税金が減らせるのは大きなメリットです。

売却で損失が出た場合

売却で損失が出た場合のシミュレーションを見てみましょう。 マイホームを売却価格2,000万円、取得費2,400万円、譲渡費用100万円で売却した場合を考えます。

売却によって得た利益は、2,000万円 - (2,400万円 + 100万円) = ▲500万円となり、損失が発生します。

この損失は、給与所得などその年の他の所得と「損益通算」することで、課税所得を減らし、所得税や住民税を節税できます。

さらに、損益通算しても残った損失は、翌年以降最大3年間にわたって「繰越控除」が可能です。 売却で赤字になったとしても確定申告を行えば、将来の税金を減らす有効な手段となります。

<<cta-contact-sell>>

空き家売却で押さえておきたい節税ポイント

ここまで、いくつかの控除制度を見てきましたが、「結局、何から始めればいいの?」と迷ってしまいますよね。

税金の負担を減らして、空き家をスムーズに手放すために、特に大切な3つのポイントをまとめました。

ポイントを意識することで、無駄な手間を省き、賢く売却を進められるでしょう。

控除が適用される期限内に売却する

空き家売却の控除や特例を確実に受けるには、定められた期限内に売却を完了することが不可欠です。

控除制度にはそれぞれ適用期限が設けられており、1日でも過ぎると利用できなくなります。

例えば、相続空き家の3,000万円控除は「相続開始から3年を経過する年の12月31日まで」が原則です。さらに制度自体の最終期限は2027年12月31日と定められています。

2023年6月に相続が開始した場合、2026年12月31日までに売却しなければ控除を受けられません。

売却活動が長引いて翌年に持ち越してしまうと、数百万円単位の税負担が発生するリスクがあります。

控除を確実に適用するためには、早めに不動産会社へ相談し、売却スケジュールを逆算して行動することが重要です。

関連記事:空き家の5つの売却方法とは?税金の基本と控除や補助金の活用術を詳しく解説!

特例を正しく選ぶ

空き家売却では複数の特例が存在しますが、やみくもに考えるのではなく「どの条件に自分が当てはまるか」を冷静に見極めることが大切です。

特例は条件が細かく、誤解して申告すると否認されるリスクがあります。

たとえば「相続空き家の控除」は被相続人が一人暮らしだった住宅が対象で、区分所有マンションは対象外です。このように適用できるかどうかは制度ごとに異なります。

「特例を正しく選ぶ」とは単に節税額を比較するだけでなく、自分のケースが本当に制度の条件を満たしているかを見極めることを意味します。

<<cta-contact-sell>>

空き家売却の控除や特例は併用できる?

空き家売却で利用できる控除や特例は、基本的に併用できない組み合わせが多く、原則として「どれか一つを選ぶ」必要があります。

複数の特例が使える可能性がある場合は、「自分のケースではどちらが得か」を事前に試算することが大切です。

相続空き家3,000万円控除と取得費加算は併用不可

相続空き家の控除と取得費加算の特例は同時に使うことはできず、必ずどちらか一方を選ぶ必要があります。

3,000万円控除は譲渡益から直接3,000万円を差し引く制度であり、相続税の一部を取得費に上乗せして利益を減らす制度です。

両方を併用すると二重に利益を圧縮することになり、不公平を避けるために法律で禁止されています。

売却益が2,500万円の場合は3,000万円控除を選べば課税額はゼロになります。一方、相続税を多額に納めている場合には取得費加算を使うと節税効果が大きくなる場合もあります。

どちらが有利かは売却益や相続税額によって変わります。相続空き家を売却する際は専門家のアドバイスも参考にしながら、最適な制度を判断することが欠かせません。

低未利用地100万円控除と3,000万円控除は併用不可

低未利用地の控除と相続空き家の控除は併用できず、どちらか一方しか選べません。

両制度はどちらも譲渡益から控除額を差し引く仕組みで、重複適用すると不当に課税額を減らしてしまうため、併用が制限されています。

売却益が500万円の場合、100万円控除を使えば課税所得は400万円となりますが、3,000万円控除を選べば課税所得はゼロになり、税額はかかりません。

一方で、相続空き家控除の条件を満たさない場合は、100万円控除を使うことで最低限の節税ができます。

自分の売却パターンに合った控除を選ぶことがポイントです。

居住用3,000万円控除と買い替え特例は併用不可

居住用財産の3,000万円控除と買い替え特例は同時に使えず、どちらか一方しか選べません。

両制度はどちらも自宅の売却時に税負担を軽減する仕組みですが、性質が異なります。3,000万円控除は売却から得た利益を直接差し引ける制度で、買い替え特例は課税を将来に繰り延べる制度です。

両方を併用すると二重優遇となるため、法律で禁止されています。

自宅を5,000万円で売却し3,000万円の利益が出た場合、3,000万円控除を選べば課税所得はゼロになります。

一方で、買い替え特例を使えば税金の支払いは先送りできますが、新居を売却するときにまとめて課税される点に注意が必要です。

控除と特例のどちらが自分のライフプランに合っているかを比較し、慎重に選択することが重要です。

損益通算・繰越控除は他制度と組み合わせ可能

空き家売却で赤字が出た場合、損益通算や繰越控除は他の制度と併用でき、税負担をさらに軽減できます。

3,000万円控除や100万円控除などは利益に対して適用されますが、損失が出た場合はこれらの控除を使う必要がありません。

代わりに損益通算や繰越控除を組み合わせることで、給与所得や事業所得と相殺したり、翌年以降の所得から差し引いたりできます。

空き家の売却で500万円の損失が出た場合、給与所得700万円と損益通算すれば課税所得は200万円に減少します。

同年に相殺できなかった場合は、翌年以降3年間繰り越して控除することが可能です。

赤字が出た場合も確定申告をしておけば将来の所得と調整できるため、税負担の最小化につながります。

<<cta-contact-sell>>

控除を受けるための手続き

「控除を使えば税金が安くなるのは分かったけど、手続きが大変そう…」と感じている方もいるのではないでしょうか。

控除や特例を受けるためには、いくつかの手続きが必要ですが、ステップを事前に把握しておけば、スムーズに進めることができます。

確定申告が必要

控除を受けるには確定申告を行い、必要な書類を揃えて手続きを進めることが不可欠です。

申告時に書類が不足していると控除が受けられず、本来払わなくてもよい税金を負担してしまう恐れがあります。

確定申告は税務署の窓口やe-Taxでの提出が可能で、流れを理解していればスムーズに完了します。

確定申告を怠ると、控除が適用されないだけでなく、延滞税や加算税といったペナルティが課されることもあります。

売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に、忘れずに申告するようにしましょう。

必要書類の準備

空き家売却の控除を受けるには、確定申告の際に必要書類をそろえて提出することが欠かせません。

控除の適用可否は書類によって判断されるため、不足や不備があると適用が認められないリスクがあるからです。税務署は口頭の説明ではなく、証明書類を基準に審査します。

主な必要書類は次のとおりです。

- 譲渡所得の内訳書

- 分離課税用の申告書B

- 売買契約書

- 登記事項証明書

- 被相続人居住用家屋等確認書

これらの書類は、税務署や市区町村の役所などで入手できます。 事前にどんな書類が必要かを確認して、早めに準備しましょう。

手続きの流れ

空き家売却の控除を受けるには、確定申告で必要書類を提出し、期限内に適切な手続きを踏むことが重要です。

手続きの流れはおおまかに以下の通りです。

- 売却後、譲渡所得の金額を計算する

- 必要書類をそろえる(登記事項証明書や確認書など)

- 確定申告書を作成し、控除の適用を記入する

- 税務署に提出(窓口またはe-Tax)

これらを正しく行えば、3,000万円控除などの節税メリットを得られます。

売却後に控除を活用するためには「計算 → 書類準備 → 申告 → 提出」の流れを把握し、計画的に進めることが欠かせません。

関連記事:空き家を売却したら確定申告は必要?ケース別の判断基準と申告方法を解説

控除を利用するときの注意点3つ

空き家売却の控除や特例は、税金の負担を大きく減らせる便利な制度です。 しかし、利用する際にはいくつか注意しておきたいポイントがあります。

「こんなはずじゃなかった…」とならないように、事前に知っておくことが大切です。

親族への売却では使えない場合がある

「実家を子供に譲ろうかな」と考えている方もいるかもしれません。 しかし、相続空き家の3,000万円控除などの特例は、親族間での売買では適用されないことがあります。

これらの制度は、第三者への売却を前提としています。もし親族間で空き家の売却を計画している場合は、控除が使えない可能性があることを念頭に置いておく必要があります。

親族間での取引は、税務署から「適正な取引価格ではない」と見なされ、贈与税などがかかるリスクもあるため、慎重に進めることが重要です。

控除の適用期限を確認する

空き家売却で利用できる各種控除はすべて期限付きであり、制度ごとに「最終期限」や「相続からの期間制限」が決められています。

知らずに売却を遅らせると控除が適用できなくなるため、事前に確認することが不可欠です。

例えば、相続空き家の3,000万円控除は、相続から3年を経過する年の12月31日までの売却と制度の最終期限が2027年12月31日です。

また、低未利用地の100万円控除は2025年12月31日までが適用期限と決められています。

制度ごとに「適用期限」と「相続・居住からの年数制限」があり、両方を満たさないと控除は適用されません。

空き家売却を検討する際は、まずスケジュール感を把握し、早めに行動することが重要です。

相続人が複数いる場合は控除額が減額される

2024年の税制改正により、相続空き家の3,000万円控除は相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額が2,000万円に制限されます。

従来は相続人の人数に関わらず各人3,000万円まで利用可能でした。しかし、相続人が多い家庭ほど控除の総額が膨らむことから、制度の公平性を保つために制限が導入されました。

相続人ごとに控除額を計算することになるため、他の相続人の方ともきちんと情報共有をしておくことが重要です。 控除額を誤解したまま売却を進めないよう、事前に確認するようにしましょう。

関連記事:相続した空き家売却の3,000万円控除の7つの条件とは?改正点や注意点を解説!

相続した空き家売却で損しないために

相続した空き家を売却する際は、税金の仕組みや控除制度を理解しておくことが大切です。

税金の負担を軽くするための控除や特例には適用できる期限があるため、売却が決まったら早めに準備しましょう。

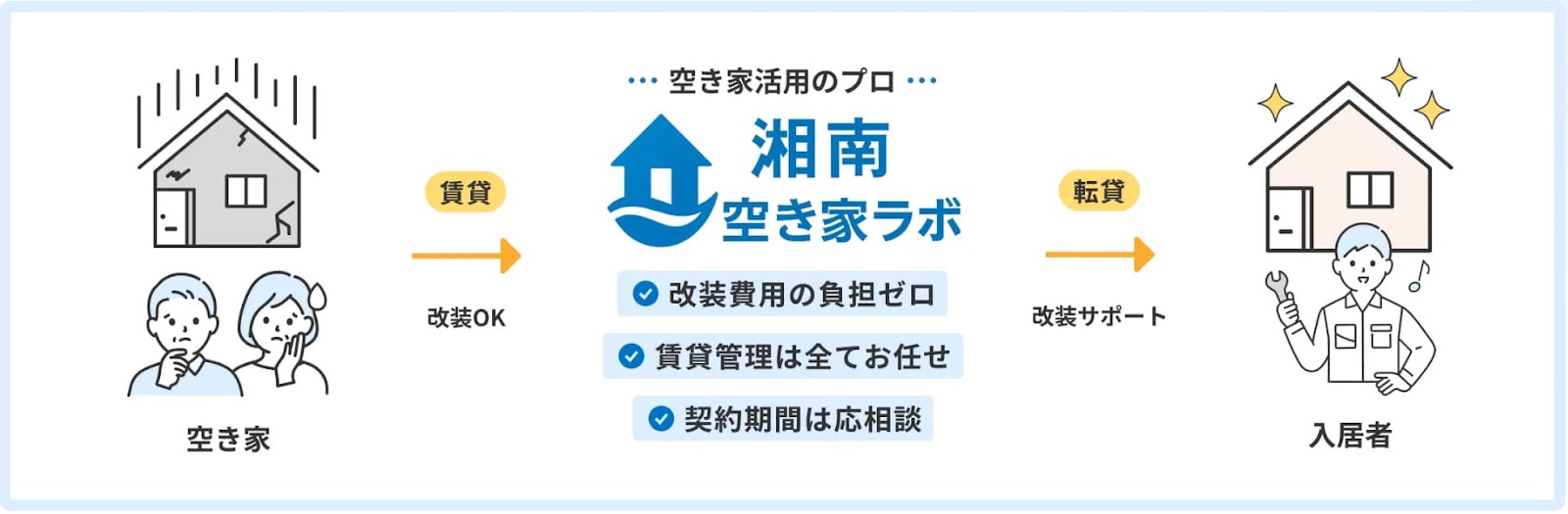

「売れない物件だと思って諦めていた」「解体費用が高くて手が出ない」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度「湘南空き家ラボ」にご相談ください。

私たちは、解体や多額の費用をかけずに、空き家を再生・再活用するお手伝いをしています。

荷物がそのまま残っている状態でも、手間なく活用できるサービスなので、お気軽にお問い合わせください。

<<cta-contact-sell>>