放置状態の空き家は、いつかどうにかしなきゃ...と思いつつも、なかなか手が動かないものですよね。

特に売却となると、「税金や確定申告って難しそう」「余計な出費は避けたい」といった不安から、さらに一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、空き家の売却を考えはじめた方に向けて、確定申告が必要になるケースや、必要な書類、申告の流れを分かりやすく解説します。

知らないままだと、余計な税金を払うことになりかねません。ぜひ最後まで読んで、ご自身の空き家がどんな状況に当てはまるのか、一緒に確認していきましょう。

<<cta-contact-general>>

空き家売却において確定申告が必要なケース

空き家の売却後に必要な手続きは、確定申告です。難しそうだし、後回しにしようと考えていると期限が過ぎてしまい、申告漏れになる可能性があります。

売却で利益が出た場合だけでなく、特例を利用して税金の負担を減らしたい場合にも確定申告が必要です。

ここからは、確定申告が必要なケースについて解説します。

売却した際に利益が出た場合

空き家の売却によって利益が出た場合は、金額にかかわらず確定申告が必要です。

不動産の売却益は「譲渡所得」として税金が課されます。給与や年金とは別の「分離課税」として扱われ、たとえ副収入のような感覚でも、適切に申告しなければなりません。

空き家を2,000万円で売却し、取得費と譲渡費用の合計が1,200万円だとすると、譲渡所得は800万円です。

所有していた期間が5年以上なら約20%の税率がかかり、約160万円の税金が発生します。見落とされがちですが、売却した金額によっては多額の納税義務が生じることがあります。

確定申告は売却した空き家で得た利益のように、一時的な収入でも必要な手続きです。課税対象であることを前提に、早めの準備を進めましょう。

関連記事:空き家売却時に発生する税金まとめ|基礎知識や負担軽減する方法を解説

3,000万円控除や特例を利用する場合

たとえ税金がゼロでも、3,000万円控除や特例を利用する場合は確定申告が必要です。特例や控除は自動的に適用されるわけではなく、自ら申告して初めて認められます。

確定申告をしなければ控除は一切適用されず、税額を大きく減らせるはずの取引でも、本来より多くの税金を課されるリスクがあります。

空き家を売却した利益が2,500万円だとすると、本来なら税金が数百万円かかる計算です。しかし、3,000万円控除の適用条件を満たしていれば、税金はかからなくなります。

控除を適用するには必要書類とともに、確定申告を行う必要があります。

大幅な節税効果がある控除や特例を利用する方は、忘れずに手続きしましょう。

関連記事:相続した空き家売却の3,000万円控除の7つの条件とは?改正点や注意点を解説!

自宅売却での赤字を他の所得と相殺する場合

マイホームの売却で損失が出た場合は、他の所得と相殺する「損益通算」や翌年に損失を繰り越せる「繰越控除」を使うために確定申告が必要です。

不動産の譲渡損失は原則として他の所得と通算できませんが、自宅の売却に限り損益通算や繰越控除が認められています。

買い替えを伴う売却や住宅ローンが残っているケースでは、損失を給与所得と相殺でき、相殺しきれなかった分は最長3年にわたり繰り越して控除できます。

例えば住宅ローンが残っているマイホームの売却で500万円の損失が出た場合は、特例を使うことで所得税や住民税を減らすことが可能です。

特例を活用するには初年度と、2年目以降も繰越控除の申告をする必要があります。

損益通算や繰越控除を活用すれば、マイホームを売却して損失が出ても節税が可能です。

ただし、相続した空き家には使えないため、自宅売却との違いを理解したうえで確定申告を行いましょう。

空き家売却において確定申告が不要となるケース

空き家の売却を検討されている方の中には、「とにかく手続きを簡単に済ませたい」と思っている方も少なくないはずです。

売却しても利益が出ない場合や特例を使わない場合は、申告義務がないケースもあります。ただし、不要かどうかの判断には注意が必要です。

ここからは、空き家の売却において確定申告が不要となるケースを紹介します。

売却した際に利益が出なかった場合

空き家を売却しても利益がゼロまたは赤字であれば、原則として確定申告は不要です。譲渡所得がマイナスになると、課税対象がないため税金は発生しません。

空き家などの相続不動産は、損失を他の所得と相殺すること(損益通算)もできないため注意が必要です。

相続した空き家を1,500万円で売却し、取得費や譲渡費用の合計が1,600万円だった場合、譲渡所得はマイナス100万円となり、課税対象はゼロです。

このように売却によって利益が出ない場合は、確定申告を行う義務はありません。一方、任意で申告しておけば、後のトラブル予防や損失の証明として役立つ場合があります。

<<cta-contact-sell>>

利益がなく特例や控除を使用しない場合

空き家を売却しても、特例や控除を使わず課税対象がない場合は、確定申告をしなくても問題ありません。

例えば、譲渡所得が課税されるほどの大きな金額ではなく、さらに特例や控除も使わないという場合は、申告をしなくても問題ありません。

また、相続した空き家には、自宅売却の際に利用できる「損益通算」などの特例が適用できないため、もともと申告義務が発生しない場合もあります。

特例や控除を使わない場合でも、利益が出ていれば申告は必要です。あくまで「利益なし・控除なし」のときに限り、確定申告を省略できるケースがあると覚えておきましょう。

空き家売却の確定申告に必要な書類一覧

いざ確定申告をしようと思っても、何から手をつければいいか分からず不安になりますよね。

「何の特例を使うか」によって必要書類が変わるため、早めにリストアップして準備することが重要です。

ここでは、空き家の売却で確定申告をする際に必要になる主な書類について、ご紹介していきます。

分離課税用の申告書B

確定申告の準備では、「何の特例を使うか」によって必要書類が変わるため、早めにリストアップして漏れなく集めておくことが重要です。

不動産を売却して得た譲渡所得は、給与や事業所得などとは別に扱う「分離課税」の対象です。

一般的な所得申告とは異なり、専用の申告様式(申告書B)を用いて、別枠で課税計算・申告する必要があります。

分離課税用である第三表には、課税所得の課税対象額と税額の計算結果を記載します。

ただし第三表だけでなく、確定申告書Bの第一表には氏名や住所、マイナンバー情報、第二表の明細には給与や控除の記載が必須です。

申告書は、国税庁の公式サイトや、最寄りの税務署窓口で入手できます。間違いがないように、丁寧に記載しましょう。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は、空き家を売却した際に得た利益(または損失)を具体的に計算・証明するために必要な明細書です。

税務署が内訳書の記載をもとに課税の有無や税額を判断するために使用します。

譲渡所得の内訳書には、以下の情報を記入します。

- 売却価格

- 取得費(相続時の評価額、リフォーム費)

- 所有していた期間・引き渡した日・不動産を取得した日

- 特例や控除の有無と金額

- 最終的な譲渡所得の金額

内訳書は国税庁のWebサイトや税務署で入手できます。

譲渡所得の内訳書は、空き家売却で確定申告する際の利益の根拠を示す重要な書類です。

正しく記入しないと、誤った税額が申告されてしまうため、売買金額・費用・控除の各項目はしっかり整理しておきましょう。

参照:国税庁

登記事項証明書・売買契約書・領収書

空き家売却に関する確定申告では、登記事項証明書・売買契約書・領収書類といった「取引を証明する書類」が必須です。

税務署にとっては、計算内容の正当性を確認する材料であり、不備があると申告内容が否認される可能性もあります。

各書類は次のような証明に活用されます。

- 登記事項証明書:不動産の住所や面積、所有している方の情報、取得した日

- 売買契約書:売買金額や契約日、買主との契約内容

- 領収書:解体費や測量費、仲介手数料を支払った証拠

書類を紛失してしまうと、取得費や譲渡費用として計上できなくなり、支払うべき税金が増えてしまう可能性があるので、大切に保管しておきましょう。

特例を利用するための追加書類

空き家の売却で3,000万円控除などの特例を利用するには、通常の書類に加えて各特例ごとに定められた追加書類を添付する必要があります。

税制上の特例や控除は、申請者が条件を満たしていることを証明する資料を添付することで初めて認められます。

必要書類が揃っていなければ、たとえ条件に合っていても控除を受けられないことがあります。

相続空き家の3,000万円控除では、耐震性を証明する書類や亡くなった方の居住状況を示す書類が必要です。

取得費加算の特例は相続税を支払ったことが分かる書類、低未利用地の100万円控除は市町村が発行する確認書など、控除によって異なります。

国税庁の公式ページや自治体のホームページ、税務署の窓口で必要な書類の確認ができます。判断が難しい場合は、税理士への相談が確実です。

関連記事:空き家の売却に活用できる6つの税金控除や特例を解説!損しないための基礎知識

譲渡所得の記入の流れ

いざ確定申告書に記入しようと思っても、何から手をつければいいのか戸惑ってしまいますよね。

ここでは、空き家の譲渡所得を計算し、申告書に記入していくまでの流れを分かりやすく解説します。

①譲渡所得の計算を確認する

まずは、空き家を売却によって利益が出たのか、それとも損失が出たのかを計算で確認します。

譲渡所得の金額は、売却価格そのものではなく、「取得費」や「譲渡費用」などを差し引いて初めて確定するものです。

正しい計算ができなければ、本来払わなくてよい税金を多く払ってしまったり、逆に無申告加算税などのペナルティ対象になるリスクがあります。

計算方法はとてもシンプルで、「売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得」です。

この計算結果がプラスなら課税対象となり、マイナスなら税金はかかりません。

取得費は買ったときの金額、譲渡費用は売るためにかかった費用(仲介手数料や建物の解体費用など)を指します。

ご自身が支払った金額を正確に把握しておくことが、正しい税額を計算する第一歩です。

②取得費を確認する(実額/概算)

譲渡所得を計算するうえで、取得費を正確に把握することは非常に重要です。

取得費とは、土地や家屋を購入した際の費用や、その後のリフォーム費用などを指します。

もし、当時の売買契約書や領収書が見つからず、取得費が分からない場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計算できます。

ただし、この概算取得費を使うと、本来よりも取得費が少なくなることが多く、結果的に支払う税金が増えてしまう可能性があります。

可能な限り、当時の資料を探し出して、実際の金額(実額)で計算するように心がけましょう。

参照:国税庁

③3,000万円控除や特例を反映する

空き家を売却する際に該当する特例があれば、計算した譲渡所得から特例による控除額を差し引き、課税対象となる「譲渡所得」を算出します。

例えば、譲渡所得が2,000万円だった場合、3,000万円控除を適用することで、課税譲渡所得はゼロになり、税金はかからなくなります。

控除を適用するには、必要な書類を添付することが必須となりますので、忘れずに準備しておきましょう。

④譲渡所得の内訳書に記入する

譲渡所得の計算が終わったら、その結果を「譲渡所得の内訳書」に整理して記入します。

内訳書には、空き家の所在地や売却日、取得日といった基本情報から、売却金額、取得費、譲渡費用、そして適用する控除額などを詳細に記載していきます。

この内訳書は、確定申告書Bに転記するための基礎資料となるので、丁寧に記入することが大切です。

記入内容に間違いがないか、もう一度確認してから次のステップに進みましょう。

⑤確定申告書Bに転記する

内訳書が完成したら計算した課税譲渡所得の金額を、確定申告書Bの該当欄に転記します。

給与所得など他の所得がある場合は、合算して最終的な所得税額を算出すれば完成です。

国税庁の「確定申告書作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力していくだけで自動的に計算してくれるので、記入ミスを防ぐことができます。

電子申告(e-Tax)なら添付書類もデータで送ることができ、手続きもぐっと楽になりますよ。

空き家売却の確定申告方法

確定申告をするにあたって「窓口に行くのは少し気が重いな」「やり方がよく分からなくて不安」と感じている方もいるでしょう。

確定申告には主に二つの方法があり、それぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身の状況やライフスタイルに合わせて選べます。

窓口で申告する場合

税務署の窓口で申告する場合は、必要書類を持参して直接提出します。

初めてで記入方法に不安がある場合は、税務署の職員にその場で確認してもらえるので、安心して手続きを進められるのが大きなメリットです。

疑問点があれば、その場で質問できるので、特にパソコン操作に慣れていない方にはおすすめです。

ただし、申告期限ギリギリは窓口が混雑するため、2月中には手続きを済ませられるように準備を進めましょう。

e-Taxを利用する場合

e-Taxを利用すれば、確定申告を自宅からオンラインで完結できます。

e-Taxは国税庁が提供するオンライン申告システムで、紙の申告書や郵送が不要となり、控除や還付の処理も早くなる点がメリットです。

国税庁の「確定申告書作成コーナー」にアクセスしてデータを作成し、そのまま送信するだけなので、税務署に行く手間が省けます。

手続きには、マイナンバーカードやICカードリーダー、またはスマートフォンでの認証が必要になります。

オンラインで手続きが完結するため、忙しい方や、自分の好きな時間に手続きを済ませたい方にはぴったりです。

また、窓口で申告するよりも税金の還付を早く受け取れ、早ければ2週間程度で処理されることもあります。

空き家売却で注意すべき確定申告のポイント

確定申告は、空き家の売却を円満に終えるための重要な手続きです。

提出する書類が多く、計算ミスや申告漏れが発生しやすい分野でもあるため、注意すべきポイントを事前に押さえておくことが、安心・確実な申告につながります。

申告期限を守る

確定申告は、翌年2月16日から3月15日までが申告期限です。1日でも申告が遅れてしまうと、特例は後から適用できず、税金を本来より多く払う結果になりかねません。

空き家を2025年6月に売却した場合、確定申告は2026年2月16日から3月15日までに行います。

特に自宅で申告できるe-Taxは深夜でも提出できるため直前でも対応可能ですが、書類不備があると間に合わない可能性もあります。

直前で慌てないためにも、早めの準備が大切です。

無申告や誤った申告はペナルティになる

確定申告を怠ったり記載内容に誤りがあったりすると、「無申告加算税」や「過少申告加算税」といったペナルティが課される可能性があります。

譲渡所得は、給与と違って自動的に税金が差し引かれる仕組みではありません。

確定申告を忘れていて、調査前に自主的に申告すれば原則5%が加算されます。

申告内容に誤りがあり、税務署から指摘されて修正した場合は、状況によって異なりますが、おおむね5%〜10%の負担があります。

「計算方法がよく分からない」「書類の書き方に自信がない」という場合は、無理せず税理士など専門家に相談することも有効な手段です。

専門家の力を借りることで正確な申告ができ、安心して手続きを終えることができます。

領収書や契約書は必ず保管する

空き家売却にかかった費用や売却内容を証明するために、領収書・売買契約書・証明書類の保管が重要です。

確定申告では、取得費や譲渡費用・控除の根拠を書類で証明できなければ、税務署に否認される可能性があります。

また、申告後に税務調査が入ることもあるため、少なくとも5年間は保管しておくことが義務とされています。

紛失を防ぐ対策として、スキャンしてPDFへの保存や専用の確定申告ファイルを作ってまとめておくのがおすすめです。

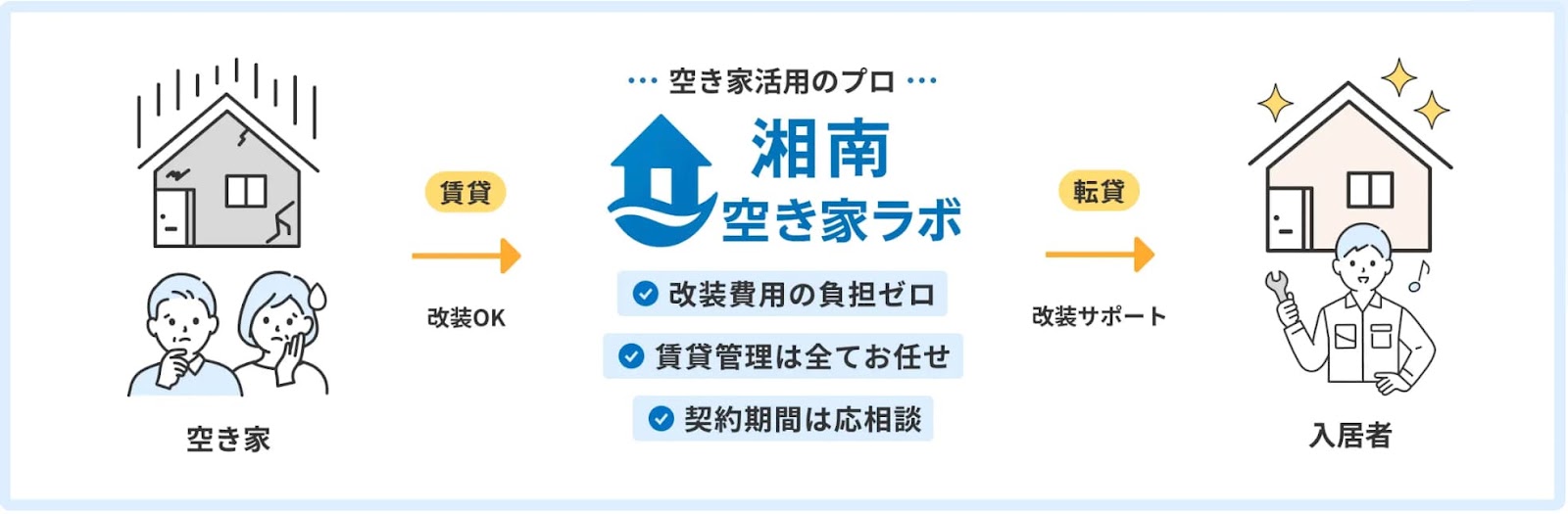

空き家売却のご相談は湘南空き家ラボへ

空き家の売却は確定申告を終えて、初めて完了と言えます。確定申告は書類の管理や税金の計算が手間に感じますが、控除を受けるために大切な手続きです。

確定申告に不安がある方は早めに税理士へ相談することをおすすめします。

また、築年数が古くなかなか売れない空き家をお持ちの方は、「湘南空き家ラボ」へご相談ください。

面倒な片付けや手続きは全てお任せいただき、お金をかけずに空き家を「活用する」という新しい選択肢をご提案しています。

「このまま放置していていいのかな」とモヤモヤしているなら、まずは私たちと一緒に、ご自身の空き家をどう活かすか、考えてみませんか?

<<cta-contact-general>>