空き家問題がニュースや身近な話題で取り上げられる機会が増えています。

空き家をそのままにしておくと建物の傷みや近隣トラブルの芽が増え、いざ動くときの費用や手間が大きくなりがちです。

一方で、近年は法改正や公的支援が進み、放置を防ぎながら活用につなげる仕組みも整ってきました。

この記事では、まず現状や今後の見通しを数字で確かめるとともに、放置のリスクや背景、そして現実的な対策までをやさしくご案内します。

<<cta-contact-general>>

空き家問題とは?現状と今後の見通し

空き家問題は、所有者の事情と地域の暮らしが交わる社会課題です。相続や転居、再建築の制約などで住まいが使われないまま時間がたつと、管理が後回しになり、心配事が雪だるまのように増えていきます。

近年は制度の見直しも進み、放置の悪化を早めに止めるルールや活用の場づくりが進展しています。

この章では、現状の数字を確認し、そのうえで今後およそ20年の見通しを考えていきます。

空き家問題の現状はどうなっているか?

総務省の住宅・土地統計調査では、2023年の空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と、ともに過去最高でした。

空き家数の推移をみると、これまで一貫して増加が続いており、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっています。

また「賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家」は385万6千戸まで増え、実質的に使われていない住まいの増加が浮き彫りになっています。

都市部では相続後の長期不在やマンションの長期空室、地方では高齢化や再建築の難しさなど、地域ごとに事情が異なるのも特徴です。

参考:令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果(総務省)

今後の空き家問題の見通しと2030年以降の展望

いわゆる「2030年空き家問題」は、2016年に野村総合研究所が、何もしなければ2033年の空き家率が30.4%に達する可能性を示した試算に端を発します。

その後の最新予測(2024年6月公表)では、空き家率は2033年に18.3%、2043年に25.3%へと下方修正されました。

しかし、「今後およそ20年で4分の1が空き家」になるという見通しで、問題の大きさは依然として深刻です。

一方で、2023年改正の空家法による「管理不全空家」段階からの早期是正、全国版空き家・空き地バンクの整備、2024年の相続登記義務化など、放置抑制と活用の基盤は整いつつあります。

こうした制度整備と民間の取り組みを重ねることで、2030年に向けた「増加のカーブ」を緩やかにできる可能性が高まります。

参考:野村総合研究所

<<cta-contact-general>>

空き家問題の対策について詳しく学ぶ

放置を防ぐには「今どこにいるか」と「次に何をするか」を押さえるのが近道です。

法改正のポイントや相談先の選び方、かかる費用やスケジュールの考え方を、一度整理しておくと迷いが減ります。

空き家問題対策の全体像を確認したい方は、こちらをご覧ください。

空き家問題とは?対策方法や政府の取り組みについて詳しく解説!

空き家を放置することで起きる問題

「そのうち考える」で時間がたつほど、空き家の劣化や近隣への影響、そして手続きの負担は大きくなります。

国の広報でも、除却・活用・適切な管理の重要性が繰り返し呼びかけられています。

生活・環境・社会への影響

管理されていない住まいは雑草やごみのたまり場になりやすく、害虫・害獣、悪臭、景観の悪化など、地域の暮らしに広く影響します。

外壁材の落下や樹木の越境など安全面の不安も生じやすく、台風や地震などの自然災害時にはリスクが高まります。

一方で、空き家を適切に管理・活用することは住宅資源の有効活用につながり、環境負荷の軽減や地域の活性化という前向きな効果も期待できます。

参考: 政府広報オンライン

放置によるリスクと費用

放置期間が長いほど修繕や解体にかかる費用は膨らみ、台風や地震後の緊急対応が必要になることもあります。

事故や火災が起きた場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があり、近隣への影響が大きいほど負担は重くなります。

改正空家法では、管理が不十分な段階から勧告等の措置が可能となり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除される場合があります。

早めの管理と活用の検討が、費用面でも安心面でもいちばんやさしい選択になります。

<<cta-contact-general>>

空き家放置による罰則を確認する

助言や指導、勧告を経ても改善されない場合、命令や行政代執行に至ることがあり、その際の解体費用は後日所有者に請求されます。

命令に違反した場合は50万円以下の過料が科されることもあるため、大切なご実家を望まない形で手放さないよう、流れと基準を早めに理解しておくことが大切です。

空き家放置による罰則について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

空き家放置のリスクとは?罰則はあるの?適切な対策方法を解説!

空き家問題の原因と背景

空き家問題の原因はひとつではなく、家族構成の変化や相続手続きの負担感、再建築の可否や接道などの法的制約、地域の中古流通の事情などが重なって起きます。

「何から始めればいいか分からない」という戸惑いが、結果として放置を長引かせてしまうこともよくあります。

空き家が増加する原因

少子高齢化で住み手が減り、相続を機に空き家になるケースが増えています。遠方居住や多拠点化などで管理が難しく、売却や賃貸に踏み切れないまま時間がたつこともあります。

先ほどの総務省の統計でみたように、賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家の増加が確認されていることからも、実質的に使われていない住まいが増えている実態がうかがえます。

こうした背景を踏まえると、相続の整理や用途の見直しを早いうちに検討することが、放置を避ける近道になります。

<<cta-contact-general>>

地域別に見た問題の特徴

都市部では相続後の放置や長期不在、マンションの長期空室が課題になりやすく、家族の生活圏と物件の距離が障壁になりがちです。

地方では居住者の高齢化や公共交通の縮小、再建築の難しさが重なり、維持管理のハードルが上がります。

観光地では別荘やセカンドハウスがオフシーズンに空き家化し、メンテナンス不足が問題になることもあります。

こうした地域差に応じて、自治体や全国版バンクの仕組みを使い分ける発想が役立ちます。

管理不足と法制度の課題

従来は空き家が「危険な状態」に至る前に踏み込んだ対応が難しく、対策が後手に回りやすい面がありました。

2023年の改正空家法で、特定空家に至る前の段階である「管理不全空家」から助言・指導・勧告が可能になり、早期の是正を促す仕組みが整いました。

自治体の運用には地域差があるため、自分の地域の窓口や要綱を確認し、必要な書類や手続きの流れを把握しておくと安心です。

社会的構造とその影響

核家族化や単身世帯の増加で「家を継ぐ人」が見つかりにくくなり、空き家化のリスクが高まっています。地域の雇用や生活インフラの変化も、住み続ける判断に影響します。

一方で、空き家を地域拠点や住まいとして再生する動きは広がっており、官民連携で利活用の事例が増えています。

「使い直す」という視点を取り入れることで、所有者の負担を減らしながら地域の力にもできます。

空き家問題への対策

空き家を「解体か売却するしかない」と決めつけず、管理・活用・手放し方まで含めて幅広く検討するのがコツです。

制度の後押しと民間の知恵を組み合わせると、費用も手間も抑えながら一歩を進められます。

空き家対策に関する法制度

2023年に空家等対策特別措置法が、特定空家だけでなく管理不全空家の段階から対応できるよう強化されました。

放置の悪化を防ぐねらいから、助言・指導・勧告・命令・行政代執行という段階的措置や、住宅用地特例の解除といった経済面の仕組みが整備されています。

まずは地域の窓口で、対象になりうる制度や流れを確認しておくと、必要な準備が見えてきます。

参考:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)

なおこの法律により、空き家をそのまま放置していると、固定資産税が最大で6倍に増えることがあります。こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

空き家の固定資産税はいくら?損しないための対策や減免申請についても解説!

行政による支援制度

自治体の相談窓口や補助金、空き家バンクは、活用・除却・売却の背中を押してくれます。

特に全国版の空き家・空き地バンクは、自治体を横断して物件情報を検索でき、マッチングの機会が広がります。

地域によって運用は異なるため、まずは自治体ページや窓口で最新情報を確認し、使えそうな制度をピックアップしておきましょう。

空き家管理の重要性と実践

定期の通風・清掃、雨漏りや外壁の点検、防犯の見直しなど、基本の管理だけでも建物の状態は大きく変わります。

遠方や多忙で難しいときは、管理代行や見守りサービスを組み合わせれば、負担を抑えつつ最低限の管理を続けられます。

国は空き家の所有者向けに「適切な管理の指針」やリーフレットを用意しており、チェックポイントとして活用できます。

「今できる小さな管理」から始めると、次の一手が選びやすくなります。

参考:国土交通省リーフレット

空き家の活用による問題解決

住居や店舗、ゲストハウス、地域拠点など、家の特性に合わせて使い直すと、維持費の不安が家賃収入や地域貢献に変わります。

DIYや段階的なリノベーションで費用を抑えつつ魅力を引き出す方法もあり、ニーズに合う人とつながることで可能性は広がります。

全国版の空き家・空き地バンクや地域ネットワークを通じて、物件に合う人と出会えるチャンスは増えています。

「荷物が残ったまま」「老朽化が心配」という状態でも、受け皿の工夫しだいで選択肢は見えてきます。

<<cta-contact-general>>

空き家活用の知識を身につける

活用を検討する際には、向いている用途の選び方やかかる費用の目安、募集から契約までの進め方を知っておくと安心です。

トラブルを避けるためのチェックポイントも、事前に確認しておくとスムーズです。

空き家活用の具体例とステップを詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

空き家の活用方法5選!アイデアやメリット・デメリットを事例を含めて解説

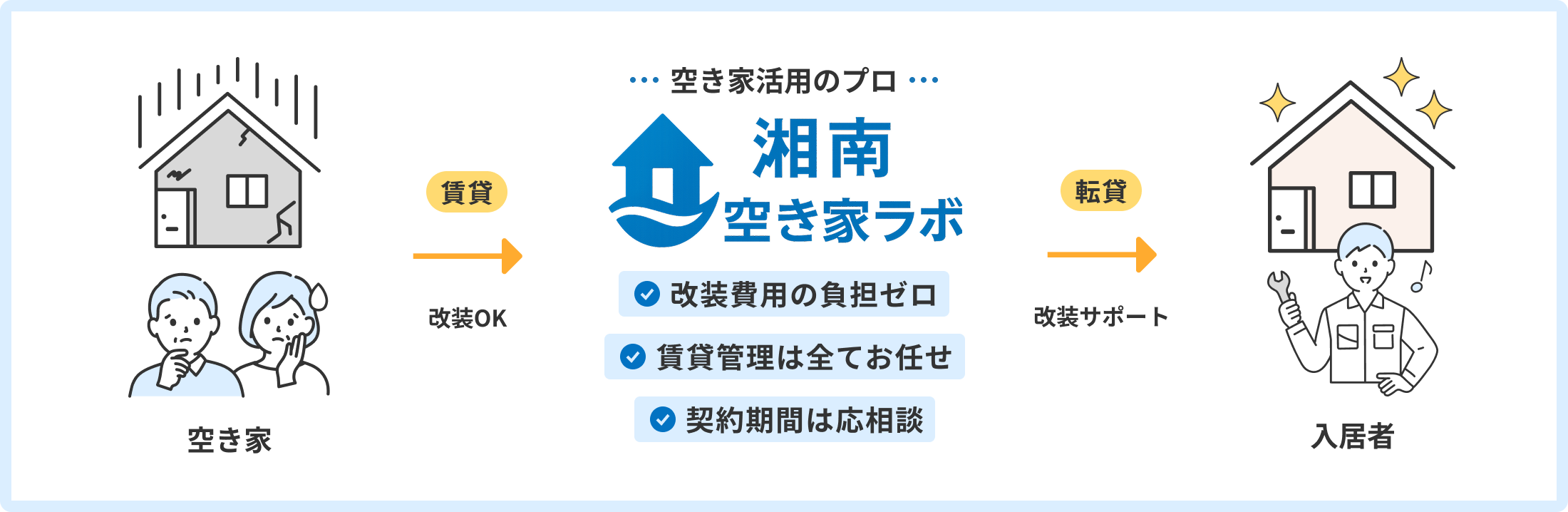

空き家のご相談は「湘南空き家ラボ」にお任せください!

「解体費用が高くて手が出ない」「売ることもできない」「遠方に住んでいて管理が面倒」というお悩みは、この記事で見てきた空き家問題の背景とも深くつながっています。

私たち湘南空き家ラボは、こうした事情に寄り添いながら「捨てる」ではなく「活かす」選択肢づくりをお手伝いします。

特徴は、費用負担ゼロで空き家の再生を始められることです。

リフォームやリノベーションにかかる費用はすべてこちらで負担し、家の中に残った荷物の片付けもまとめて対応します。

オーナーさまは現地立会や細かな手続きをしなくても、オンライン中心のやり取りで前に進められます。

借り受けた物件は、住居や店舗、民泊、地域拠点など、家の特性に合ったかたちで再活用します。

入居者の募集から入居後の管理、近隣対応までを一括で担うため、日々の手間を大きく減らせます。

家賃収入の一部はオーナーさまに還元させていただくため、固定資産税の負担感を和らげながら、使われていない家を地域の力へと変えられます。

まずは気軽にご相談ください

「この状態でも大丈夫かな」「再建築不可だけど活用できるかな」という不安があっても、まずは状況の整理からご相談できます。

フォームでの無料相談に対応しており、電話が苦手な方もご自身のペースでやり取りできます。

費用は一切かかりませんし、相談したからといって契約しなければならないわけではありません。

一言のメッセージからでも大丈夫です。長年のモヤモヤを一緒にほどいていきましょう。

<<cta-contact-general>>